世界的に発展が続くAI技術ですが、特に注目すべきは中国の存在です。

中国は、近年急激な成長を遂げています。今まで整備しきれていなかった社会インフラを「スマホ」で大きく改善させ、さまざまな面で成長を遂げています。アメリカとの対立関係も目立ち、今後の中国動向は大きなキーとなっています。

目次 [非表示]

中国にイノベーションによる発展が必要になったワケ

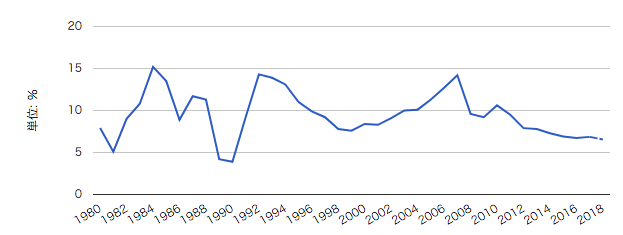

中国の高度経済成長は習近平政権に変わる以前は平均10%前後の成長でした。

しかし、2012年に習近平政権になり、6%前後の成長率に落ち着いています。

これは中国経済が直面している安い労働力で輸出向けのモデルの限界が訪れたことが大きく起因しています。

また、たくさんのインフラ建設をして投資するモデルも限界を迎え、イノベーションによる国力増強が重要になってきました。

中国の政策(AI以外も含めたICT領域の政策)

中国製造2025(メイド・イン・チャイナ2025)

2025年5月に中国政府が発表した製造業発展の10年間のロードマップです。中国版インダストリー4.0とも言うべき政策です。

今までアメリカが設計して中国で安い労働力で組み立てるというモデルがあり、「世界の工場」と呼ばれて、世界最大の製造規模を誇っていました。

中国は一人っ子政策による少子高齢化で、生産年齢の人口が減っているので、製造業が今までのモデルで成り立ちません。

中国は製造業の競争力を上げるべく、工場のデジタル化やスマート化に取り組んでいます。

中国は、今でもたくさんのロボットを使った政策をしています。この政策のとおりに順調に計画が進めば、中国はアメリカの脅威になります。

互聯網+(インターネットプラス)

2025年3月、中国の李首相が「互聯網+(インターネットプラス)」を提出しました。

これはオフラインのものをすべてオンラインにする政策です。

中国は、インターネットをあらゆる産業と融合させて従来の産業やビジネスに新たな価値を生み出そうとしています。

この取組でイノベーションの一環になる新たなビジネスの創出につなげようとしている。また、中国ではスマホを使った宅配サービスなど新しいサービスを創ることで、雇用も創出しようとしています。

第13次五カ年計画(十三五)

中国では、ソビエト連邦に倣って五カ年計画が導入されています。1番最初は1953年に始まり、今は第13次五カ年計画期です。

全人代(日本でいう国会)で、2015年3月に採択されました。第12次に比べて成長目標を低く設定する一方で、箇条生産能力いの削減など、大幅な構造改革をする方針が定められました。

その中で大きな5つの発展方針が示されています。

5つの発展方針

- イノベーション

- 協調的(地域間のアンバランスな状況を意識)

- グリーン(環境問題を意識)

- 開放的(改革開放をこのままオープンな方向でやっていくという示し)

- 分かち合い(シェアリングエコノミーを意識、)

最新の中国AI業界の動向

中国では人工知能の発展がめざましいものとなっています。中国の5大IT・Web企業はバイドゥ、アリババ、テンセント、iFlyTekが挙げられ、これらは中国政府から直接AI業界を牽引するように指定されている企業なのです。

中国のAI開発には既存の産業をAI化させる動きが見られ、世界のAI業界トップとして引っ張っていく勢いがあります。

AIトレーニングモデルの進化

2022年現在、多くの機械学習などのAI技術が発展する中で特に超大規模なトレーニングモデルが注目を集めています。

2021年6月に北京智源人工智能研究院は独自の生成的深層学習モデルである「悟道(Wu Dao) 2.0」を発表しています。悟道2.0は顔認識などの機能以外に、詩の創作や文章に基づいた画像の作成が可能です。画像や音声などの多くの情報を学習する「マルチモーダルAI」を適用し、テキストと画像で言語処理モデルの学習をしながら成長します。

AIチップの開発

AIチップを専門に開発する上場企業であるCambricon(キャンブリコン)は、より正確でスムーズな情報処理を可能にするクラウドAIチップ「Cambricon MLU100を発表しました。

このチップは各種ディープラーニングアルゴリズムをサポートできるため、視覚や音声、資源言語処理、データ発掘などの分野の複雑なシーンにおけるクラウドスマート処理を可能にしました。従来の端末チップよりも複雑な情報処理を可能にしているため高度な技術が使われています。

出典:Cambricon

AI技術のオープンソース化

中国のAIはオープンソース化が進んでいます。技術の進歩には技術の研究開発や投資や産業などの全ての要素からなるエコシステムが欠かせません。このエコシステムの構築に欠かせない技術のオープンソース化が、2021年ごろから中国インターネット大手であるBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)を中心に広まっています。

例えば、「PaddlePaddle」はバイドゥが公開した深層学習・機械学習のフレームワークで、2021年に産業向けのバージョン2.2が発表されました。

また、アリババが2021年に発表した、超大規模な分散トレーニングを可能にしたトレーニングエンジンの「DeepRec」というものもあります。分散トレーニングをすることで、モデルをトレーニングするためのワークロードが分割され、トレーニングの高速化が可能になります。

AI投資の増加

AIベンチャーはその成長率の高さから投資家からの多くの注目を集めており、特に、AIチップ、自動運転、AIプラットフォーム関連への投資が集まっています。

そのためAIベンチャーは多くの投資家から資金調達を行っており、中国のAIチップ専門会社であるHoraizon Roboticsは2021年に投資によって15億ドルを調達し、2021年中国ベンチャーで最高額の資本調達をしました。

AI業界で活躍する中国企業

世界で注目が集まっているAI業界ですが、その中でも中国は特に革新的なAI開発で注目を集めています。以下では、世界で活躍する中国企業を紹介していきます。

iCarbonX

iCarbonXは2015年10月に設立されたAIとビッグデータを使って医療に貢献しようと開発を進めている企業です。会社創設からたったの半年で「10億ドルの価値がある企業」といわれるまでに成長し、成長率が高いことで知られています。

iCarbonXは遺伝子配列を解明することに注力しています。この遺伝子解析は遺伝子の異変と病気の因果関係を見つけることが課題となっており、この課題にどの企業よりも熱心に取り組んでいます。

100万人の遺伝子データを集め、生体検査データと遺伝子解析を掛け合わせることでがんなどの病気の原因特定を可能にしようとしています。このような膨大なデータ研究をし、医療に革新をもたらそうとしていることがiCarbonXが注目される理由なのです。

バイドゥ

バイドゥはGoogle検索のできない中国で一般的に使われる検索エンジンを提供する企業です。そのため「中国のグーグル」と呼ばれています。

バイドゥのAI部門は1300人のエンジニアが在籍しており、日本の企業と比べ、規模が桁違いであることが容易に想像できます。

バイドゥが注目される理由は、AIをデザインする能力が高いことです。ネットやITが今や生活に欠かせないものになっているように、これまでAIは一般消費者向けにデザインされてきたのです。バイドゥはこのように一般消費者向けにAIをデザインしているのです。

バイドゥが2017年に発売したAIスピーカー「レイブンH」はスマートスピーカーにデザイン性を持たせることで爆発的な普及を生みました。

このように一般消費者の目線に立ち、どのようなAI商品が受け入れられやすいのかデザインしていることがバイドゥの強みです。

センスタイム

センスタイムは中国政府から顔認証技術の開発推進に関する要請を受けており、政府公認のAI企業です。

センスタイムが注目される理由はビジネス力です。ソフトバンク系のファンドがセンスタイムに10億ドルの出資を検討しているように、センスタイムには多くの出資が集まっております。

センスタイムは確立したAI技術をいち早く製品化し、コンピュータ業界や金融業界、自動車業界など幅広い業界に売っています。そのため、2014年に創設された若い企業でありながら2017年には黒字化しています。

センスタイムはこのビジネス力からAI業界で注目を集めています。

中国におけるAIの導入事例

中国ではAIの浸透が高まり、さまざまな新しい利用のされ方が広まっています。日本ではまだ見たことのないようなAIの活用法を以下で紹介します。

バーチャルキャラクター

中国中央電視台(CCTV)はAI手話バーチャルアンカーを立ち上げました。音声認識や機械翻訳などのAI技術を利用し、AIが非常に理解しやすい手話サービスを提供するAI手話バーチャルアンカーを開発しています。

また、2021年に中国初のバーチャル女子学生「華智氷」が中国の名門校である清華大学に入学したことで話題になりました。文書や画像データを学習することで学習能力が成長できます。

出典:CCTV

メタバース

2021年中国ではメタバースブームが起こり、バイドゥはメタバースプラットフォームの「希壤(Xiran)」を発表しました。

バイドゥの他にテンセント、バイトダンス、ネットイースなどの多くのAI企業がメタバースに参画する動きを見せています。

出典:バイドゥ

古書籍のデジタル化

中国では古書籍のデジタル化を進めています。アリババ、四川大学、米・カリフォルニア大学バークレー校、中国国家図書館、浙江図書館などが協力し、海外に流出した古書を復活させる「漢典重光・古典籍デジタル化」プロジェクトを立ち上げました。この結果として、古典籍の20万ページを公開することに成功しました。

このプロジェクトに際して古典籍認識システムが開発され、文字を認識しながら認識モデルをトレーニングでき、古書デジタル化のインターラクティブトレーニング、古書全文検索、古書漢字辞書などの機能が備わっています。現在では文字認識率がなんと97.5%に達しており、ハイクオリティな古書のデジタル化が可能になりました。

AI「嫁」

中国では男女比の不均衡が深刻化しており、結婚できない男性が増加していることを理由にAIによる嫁が開発されています。

このAI嫁は中国の一流のエンジニアによって設計されており、外見も人間そのもので、皮膚の質感や体温さえも人間を再現しています。また、簡単な雑談を交わしたり、家事をこなすことも可能なので本当の「嫁」として家族に迎える男性もいるそうです。

AI食堂

中国では無人で料理を提供できるAI食堂が誕生しています。AI食堂は政府と民間企業が共同で運営する食堂で、AIが搭載されたロボットが全ての料理を作っています。

焼く、蒸す、煮るなどの調理法を使いこなし、気温や湿度によってAIが調理時間を調整します。これらの技術を詰め込んだハイクオリティの料理を10分以内に200人分の料理を提供できるのです。

現段階では、配膳は人間が行っていますが、配膳までをロボットができるようになると、完全非接触のAI食堂が可能になり、コロナ感染対策の一環として注目されています。

料理の味もAIが学習した「多くの人が美味しいと感じる味」をデータとして保存できるため、同じ味を永遠に再現でき、地元でも「世の中の8割の料理人よりも美味しい料理を作れる」と話題になっています。

出典:AFPBB News

まとめ 「中国の可能性と課題」

■AI専門メディア AINOW編集長 ■カメラマン ■Twitterでも発信しています。@ozaken_AI ■AINOWのTwitterもぜひ! @ainow_AI ┃

AIが人間と共存していく社会を作りたい。活用の視点でAIの情報を発信します。