ライターの記事執筆フローは、①記事の方針や流れを決める②構成を作成する③構成にそって記事を執筆するという流れが一般的です。

これら全ての作業において、ライター自身の頭の中を言語化する作業が必要です。しかしながら、株式会社スタジオユリグラフ代表の森石豊氏は「喋ることが得意で面白い話をたくさん持っている人でも、タイピングや文章作成が苦手なために自分の思いを表現できない人がたくさん存在する」といいます。

そこで、同社は記事執筆に必要となる言語化を大規模言語モデル(以下:LLM)でサポートするライティング支援ツール『Xaris』(カリス)の提供を開始しました。

LLMの登場によって、ライティング業務はどのように変わっていくのか。この記事では森石氏のインタビューをお届けします。

LLMの強みである3つの機能

ChatGPTなどのLLMの注目度が高まる一方で、全ての人がLLMを業務で活用しているわけではありません。その背景には、LLMへの理解不足があると言います。

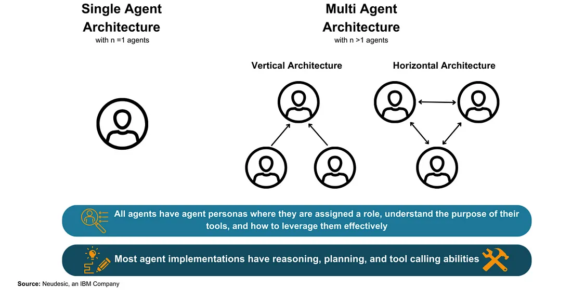

森石:ChatGPTなどのLLMには、「検索」「推論」「表現」の3つの機能があると考えています。

検索は「学習データの中からユーザーにとって必要な知識を検索して出力する機能」、推論は「ユーザーが入力した課題に対し、解決までのプロセスを推論する機能」、表現は「さまざまな形式の文章を、自然に見えるよう出力する機能」です。

この3つのうち、LLM独自の機能は「表現」だと私は考えます。ChatGPTなどのサービスが「もっともらしい嘘をつく」ことはよく知られていますが、専門家でさえつい騙されてしまうほどの自然な「表現力」は弱みではなく、むしろ大きな強みです。

LLMの利用は、この「『表現』という強みをどう活用していくか?」という観点が重要なのではないでしょうか。

LLMの持つ表現力は、「思考の言語化」に大きな強みを発揮すると森石氏は語ります。

森石:「文章を書く」とは、外部の情報を自分の価値観や企画の切り口と突き合わせて加工し、再度出力するプロセスです。

つまり、文章を書くには「情報を頭の中で整理し、言語化する」作業が欠かせません。ここをLLMに任せることで「何を書けばいいのかわからない」「内容がまとまらない」といった負担を軽減できます。

一方で、書くべき「自分の考え」そのものは、書き手自身が持っている必要があります。

同じ人が話しても、受け取る人ごとに捉え方は異なります。それによって取材の内容も変化し、得られる情報も変わるでしょう。あなた自身が感じたことが「書きたいこと」の切り口となり、ひいては文章の個性に繋がっていくはずです。これこそが、LLMに代替できない書き手の価値と言えるでしょう。

感性の部分までLLMに丸投げしてしまうと、文字通り「誰でも書ける」文章しか生み出せません。このような文章の価値は、これからどんどん下がっていくはずです。

LLMは、自分の内側にある「思考」の言語化をサポートし、それによってアウトプットの効率や価値を高めていくツールとして活用するべきだと考えます。

「自動化」ではなく「サポート」を目指すAIアシスタント「Xaris(カリス)」

昨今では、キーワードを入れるだけで記事を全て自動で執筆するようなツールも登場してきています。

森石:こうしたツールを実際に使ってみた人からは、クオリティへの不満が聞かれることが多いですね。特にプロのライターさんからは、「結局、全部書き直すハメになった」との声もあります。

これはある意味で仕方のないことです。先ほども言った通り、ひとつふたつのキーワードという少ない情報から、書き手の意図を汲んだ長文を書くことは困難ですから。もちろん、文章にこだわらない人にとっては、こうしたツールが有効である側面もあるでしょう。

Xarisは、ライターや編集者など、プロとして活動する人にとって役立つツールを目指しています。「思考の言語化をサポートする」というコンセプトのもと、見出しやタイトル、アウトラインといった要素を「一緒に相談しながら書いていく」ように設計しています。

「代わりに原稿を書かせる」という視点のツールとはコンセプトもターゲットも異なるため、競争相手というよりは別の商品という位置づけかなと思います。

喋ることが得意でも、タイピングや文章作成が苦手で文章が書けない…と言う人は世の中に多くいます。そういった人の可能性をXarisは広げてくれるでしょう。

では、Xarisには具体的にどのような機能があるのでしょうか?

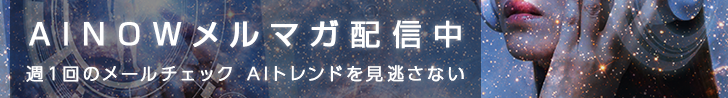

森石:以下はXarisの利用画面です。左上がAI回答エリア、左下がユーザー入力エリア、右側が編集を行えるテキストエディタとなります。

左下の入力エリアで、自身の頭の中の考えを整理してくれるような相談をすることが可能です。「Xarisの提案を採用するかどうか」もライター自身で決められますし、会話を通じて提案のブラッシュアップもできます。

加えて、テキストエディタに入力したあとでも「やっぱりこう直してほしい」という相談をXarisにすることも可能です。

プロンプト入力画面だけでなくテキストエディタを右に配置することで、Xarisと対話しながら頭の中を言語化し、かつそれを自由に編集・チェックすることもできます。

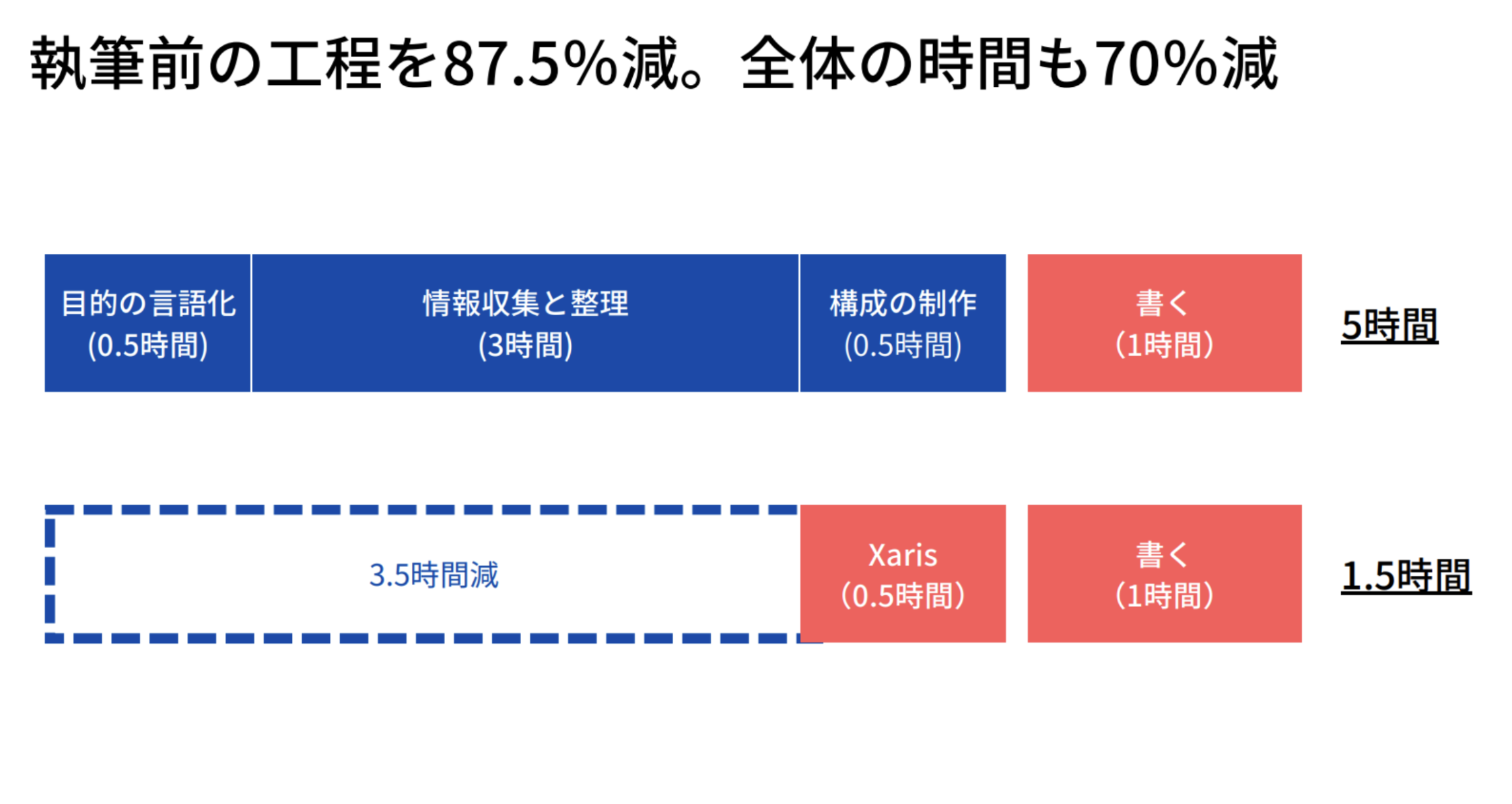

こうした一連の体験を通じて「書く前」の言語化をサポート。執筆時間を大幅に削減できているとのことです。

Xaris事業紹介資料より

また、Xarisの料金体系はサブスクリプションになっており、4つのプランから選ぶことができます。

Xarisの開発に至った背景

Xarisの概要を見てきましたが、どのような背景で生まれたサービスなのでしょうか?

森石氏:Xarisの始まりは、昨年11月末にChatGPTの存在を知ったことがきっかけです。

元々私たちはSEO記事の制作を行っていましたが、クライアントから「ChatGPTでSEOの記事が書けないのか」という半ば冗談混じりの質問を受けました。

実現はできないだろうと思いながらも試しにやってみたところから興味を持ち、そもそものLLMの成り立ちや、プロンプトの技法について、片っ端から論文を読みあさりました。特にプロンプトの研究については自分自身でもChatGPTを使って検証し、「この技術は世界を変える」と確信しました。

そこからすぐに自分たちのサービスを作ろうと決め、エンジニアの友人に相談しました。2022年の12月半ばごろですね。

ただ、着想自体は8年前からあったんです。

私は「維嶋津」というペンネームでSF小説の執筆もしており、8年前にSF小説のコンテストに応募した作品が、「AIがゲームやアート、クリエイティブな活動を自動化し、人間が不要になる未来」を描いたものでした。ChatGPTは当時描いた未来そのものだったのです。

空想が現実になっていくような奇妙な感覚を覚えた一方、大きな危機感も抱きました。

作品で描いた未来は、ディストピアとしての側面を強調したもので、現実で出始めている「クリエイター不要論」も作中に登場していました。このまま世の中を過去の小説どおりの未来に進ませてはいけないと感じたことも、大きな開発の動機です。

「Xaris」というサービス名は、当時の小説に登場するAIの名前からとっています。ギリシャ神話の美と創造の女神であるカリスがその由来です。小説ではクリエイターを絶望させたAIが「現実ではクリエイターに希望を持たせるものになってほしい」という思いを込めました。

森石氏が数年前に描いていたSFの世界に一部近づき始めた現実は、これからどう変化していくのでしょうか。

全てのクリエイティブを対話ベースに

最後に、スタジオユリグラフの思い描く未来を聞きました。

森石氏:長期的には、文章に限らず、絵や動画といった全てのクリエイティブな行為をAIとの対話ベースで実現できるようにしたいと思っています。

これまでは、自分の頭の中にあるアイデアや理想のクリエイティブを表現するために、さまざまなツールを使いこなす必要がありました。それが対話ベースに統合されれば、誰しもがAIにイメージを伝えるだけで頭の中の理想を形にできるようになる。そうすれば、もっともっと世の中に面白い創作が増え、世界は楽しくなっていくはずです。

そんな未来を現実で描いていきたいな、と思っています。

AINOW編集部

難しく説明されがちなAIを読者の目線からわかりやすく伝えます。