現在、インターネットにおいて中央集権型のWeb2.0から分散型のWeb3への変化が起こりつつあります。

既にアメリカなどではそのWeb3の取り組みが進んでおり、日本でも情報ニーズが高まっているのが現状です。

しかし、情報ニーズが高まりつつも「Web3は実際にどのような仕組みなのか」や、「Web3によってどのような変化が期待できるのか」などについて曖昧な人が多いのも事実です。

さらに、Web3とAIの関係性については”複雑で理解しづらいのではないか”と考える方も多いでしょう。

そこで今回は2022年8月に書籍『Web3時代のAI戦略』を執筆・出版した株式会社エクサウィザーズ取締役兼事業統括部長の大植択真氏にAI企業であるエクサウィザーズの取り組みと、Web3時代に企業や個人が取るべきAI戦略について伺いました。

大植択真:取締役事業統括部統括部長。京都大学工学部卒業。京都大学工学研究科修了(都市計画、AI・データサイエンス)。2013年、ボストンコンサルティンググループに入社。事業成長戦略、企画変革、DX推進、新規事業立ち上げなどの多数のプロジェクトに従事した後に2018年、エクサウィザーズ入社。2019年4月より、AI事業管掌執行役員として年間数百件のAI導入・DX実現を担当。企業の経営層や管理職向けDX研修の講師実績が多数ある。2020年6月に取締役就任。兵庫県立大学客員准教授。著書に「次世代AI戦略2025 激変する20分野 変革シナリオ128」(日経BP、2021年)。趣味は旅行とお酒。最近のプライベートは育児が中心になっている。

▼株式会社エクサウィザーズについて詳しく知りたい方はこちら

目次 [非表示]

エクサウィザーズの近況

内製主導のAIソフト開発を支援する「exaBase Studio」

ーまずエクサウィザーズの事業の状況や最近の動きを教えてください。

大植氏-去年や今年くらいから大企業の多くがAIに対しての理解を深めていて、単純にこれまでのPoC(概念実証)のような「AIの精度を測ってどのくらい使えるのか」といったフェーズは終わってきたのではないかと思います。

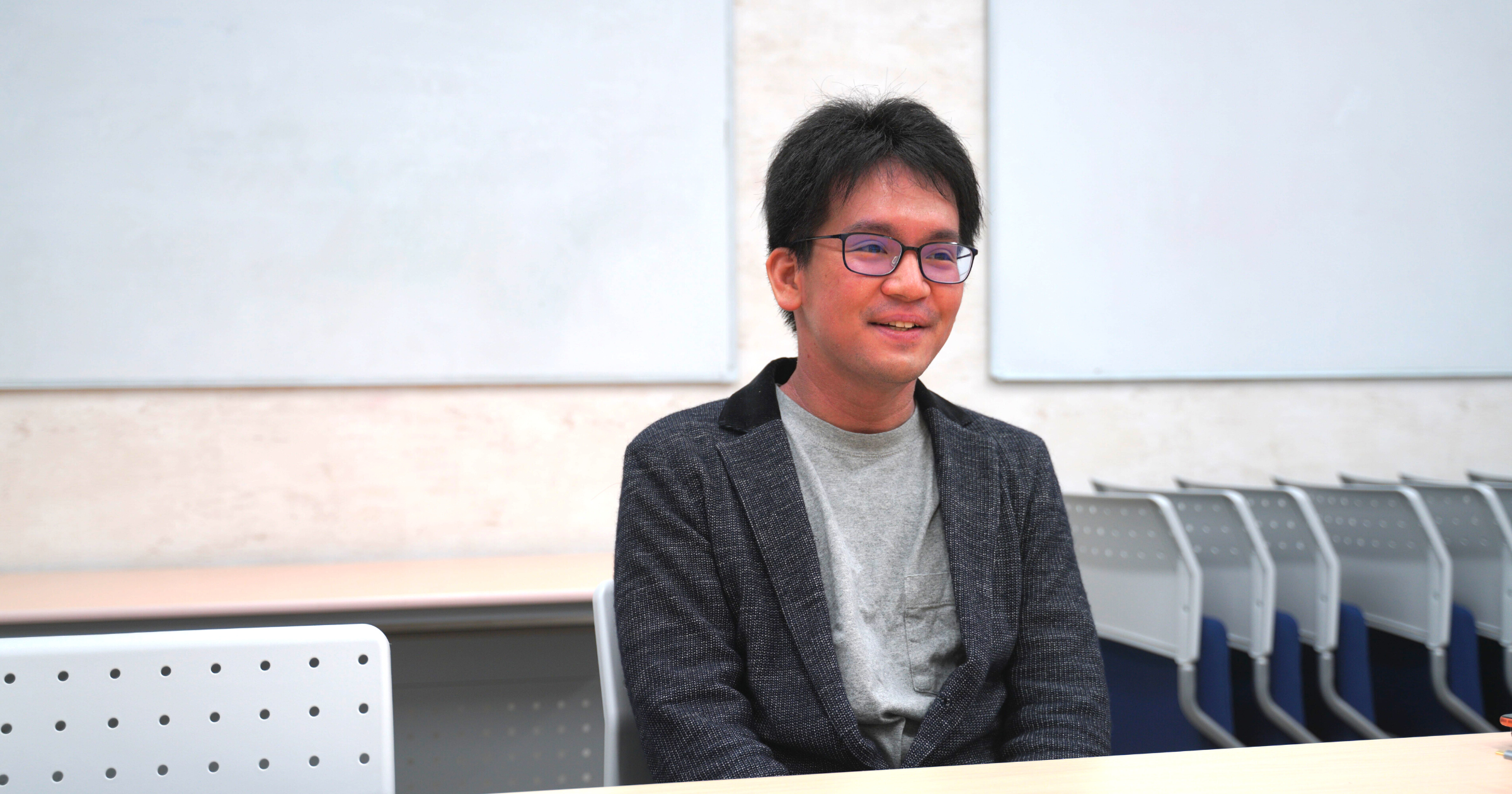

基本的にはビジネスにおいて利用する前提で、AIを作るといったフェーズにマーケット自体が移行してきているのではないかという感覚です。その中で、我々も「exaBase Studio」という新しい開発環境を今年度中に様々なお客様に使っていただいて、来年度から本格展開していく予定です。

今までエクサウィザーズは年間で約300件ほどAI案件を行ってきたのですが、この「exaBase Studio」はシステムを顧客側で呼び出せるようなインタフェースを作り、いわゆるGUIセットのキャンバス上でAIを組み立てられるような、ビジネスプロセスや業務プロセスに組み込むことを前提としたサービスです。

出典:株式会社エクサウィザーズ

ノーコードツールマーケットの現状

ー昨今ノーコードツールの流れが来ていますが、「exaBase Studio」の強みを教えてください。

大植氏-世の中のノーコードツールは、お客様側に分析していただくものがとても多い気がしていまして、Auto MLのツールも分析に主眼が置かれていると思います。

しかし、「exaBase Studio」はどちらかというと業務の中にAIを組み込む使い方になります。つまり、エクサウィザーズと開発したAIモデルを何らかの業務システムに接続したり、インタフェース上でAIのコンポーネントを組み立てて、そのまま業務プロセスの中に埋め込んだりというようなツールになっています。

したがって、単純な分析というよりは業務の中でAIを使うためのノーコードツールというような位置付けで捉えていただくと一番理解しやすいと思います。

出典:株式会社エクサウィザーズ

エクサウィザーズが取り組む人材育成HRテック

ーHRテック系の展開について、好調なサービスを教えてください。

大植氏-今一番伸びしろが有るのは、「exaBase DX アセスメント&ラーニング」ですね。数字で言うと800社、5万人ほどのユーザーにまで増えていまして、分かりやすく例えるとDX人材版のSPIのような形のサービスです。

デジタルとイノベーティブでそれぞれ10点ずつ、合計20点満点で人材のアセスメントを行い、個人の能力が分かった後に教育のコンテンツを入れていく形です。DX人材を大企業側で育成するサービス自体のマーケットニーズはかなり高いですが、世の中にそうしたサービスが少ないため、多くの企業にお使いいただけていると感じています。

先日もeラーニングで世界的に有名なUdemyとの連携を発表しています。「exaBase DX アセスメント&ラーニング」でDXのスキルと素養を測定し、その後Udemy BusinessのコンテンツをAIでレコメンドします。これを Udemy Business を日本で展開するベネッセさんと始めました。現在、HRテック系、広義の意味での人材育成系がかなり伸びていると感じています。

出典:株式会社エクサウィザーズ

Web3の現状と未来、それに伴うAIの重要性

Web3の現在とは

ーWeb3の現状をどのように捉えていますか?

大植氏-Web3は、まだ日本では少し早い概念だと思っています。おそらく、日本の大企業で本格的に事業を行うのは3年から5年後くらいになると思います。

エクサウィザーズでもWeb3についてなにか事業を始めるというよりは、”可能性を模索する中で書籍も作った”という感じです。そういう意味では、「先に根を張った」ということになります。

例えば、今期くらいからWeb3×AIで事業開発に取り掛かり、その新規事業を来期から本格的に立ち上げて2、3年後くらいに芽になると良いなという位置付けだと思っています。企業の経営者の方や新規事業開発の方は情報ニーズが非常に高い領域なので、Web3をフロントに据えることで結果として様々なお問い合わせをいただいています。

Web3の未来とAIの重要性

ーWeb3などの技術が発展を遂げる中、AIの重要性はどのように変化していると考えますか?

大植氏-Web3は、日本とアメリカでだいぶ温度感に差があると思っています。アメリカはかなりホットで、すでにかなり多くの優秀な人材がWeb2.0からWeb3に移ってきています。新しいアプリケーションの開発や、ブロックチェーンの技術自体もかなり成熟してきているので、先行事例のようなプロダクトが出始めているという感じです。

一方、日本はまだまだ温度感が低いですが、Web3が流行ってきているという情報ニーズが高まってきた段階だと思っています。私がこの本を執筆した問題意識としては、最近大企業の役員の方やCXO層の方から「うちの事業とWeb3は将来的にどんな関係性があるのか」や「今始めているDXやAIとWeb3は、どんな関係性なのか」などの質問が今年の前半くらいからかなり増えたという背景があります。

この質問はかなり答えづらいですが、私がこの質問を多く受けるということは、世の中にWeb3に対して考えている経営者の方や新規事業開発の方が多く存在しているということです。それに対して、初期的な仮説にお答えするということが今回本を執筆した理由の一つです。

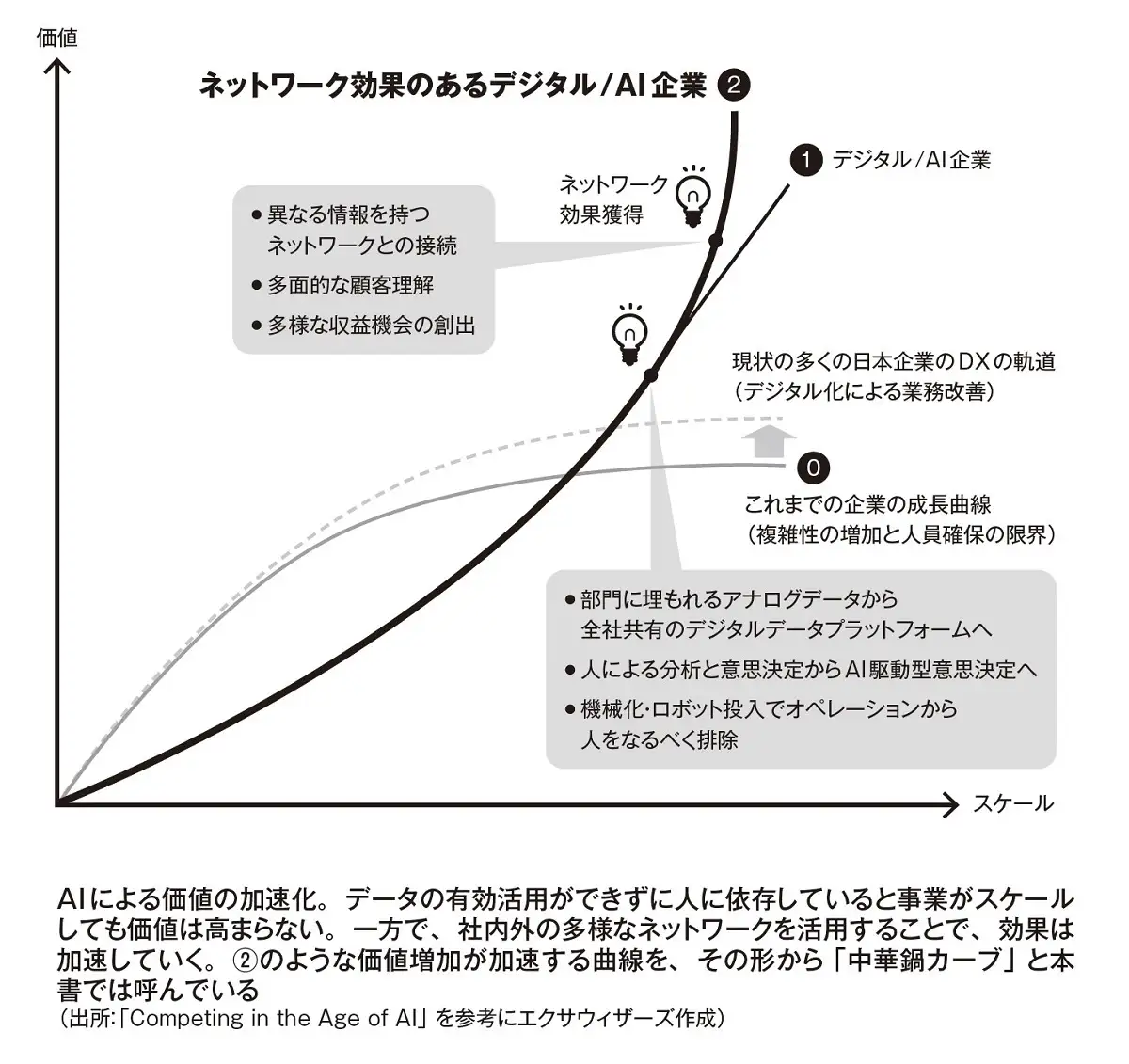

企業の成長のカギを握る「AIぐるぐるモデル」

そして、私は頂いたそれらの質問に対して最初にWeb2.0のお話から説明しています。まず、アメリカのテクノロジー大手GAFAがなぜ価値を伸ばしてきたのかを一言で言いますと、AIぐるぐるモデルを回してきたからだといえます。モデルには、旧来型のデータ分析モデルとAIぐるぐるモデルの2つがありますが、旧来型のデータ分析モデルというのは日本企業が現在も行っているデータ分析です。様々な所からデータを集め、人間が分析をし、算出した結果に応じてサービスをより良くしていくシステムです。

このデータ分析のオペレーションは基本的には人間が行うので、自動化もされていませんし、属人的なプロセスでここまで進んできたのが日本企業のデータ分析の特徴です。対して、GAFAを中心としたアメリカの企業が行ってきたAIぐるぐるモデルはMLOps(Machine Learning Operations)と呼ぶ自動化の手法が既に各サービスの中に組み込まれているイメージです。データが蓄積されるとAIが自動的に改善してサービスの体験や品質がどんどん良くなるため、結果的に利用者が増えてデータが溜まるという正のサイクルが各アプリケーションの中で回っています。

こうしたサイクルの違いが、企業の価値や成長の幅に大きな差を生み出してきたわけです。さらに、アナログな企業では旧来型のデータ分析モデルが回っているので、企業の規模が大きくなると事業運営の複雑性が増してしまいます。残念ながら、日本の多くの企業が実施しているDXでは、このような課題に対してデジタル化による業務改善といった狭い範囲の変更のみを行うといった行動しか起こせていないのが現状です。

一方で、デジタルやAIを中心に価値を伸ばしてきた企業は、旧来型の企業とは全然違う動きをしています。デジタル/AI企業は先ほどのAIぐるぐるモデルが回っているため、規模が大きくなればなるほど当然ユーザーも増え、非線形的に価値が伸びていきます。これがまさに日本の失われた30年の中で、多くの日本企業が価値を伸ばせず、アメリカの一部の企業が飛躍的に価値を伸ばすことができた構造だと理解しています。

Web3にとってAIは欠かせない存在なのか

ーWeb3とAIが掛け合わさることによって生まれるメリットを教えてください。また、どのような事例が生まれていくと考えますか?

大植氏-前提としてWeb3は、Web2.0のアンチテーゼとして出てきた概念だと思っています。Web2.0では、GAFAなどの一部の巨大企業があまりにも力を持ちすぎると考える人が増えているのも事実です。

Web2.0はGAFAなどが自ら提供するサービスによってユーザーから情報を集めるのですが、ユーザーからするとプライバシー問題もあるため、自分のデータをあまり出したくない気持ちが少なからずあると思います。

ただ、収集できるのがユーザーの一部のデータのみでも、先ほどのAIぐるぐるモデルがあまりにもパワフルなので価値が飛躍的に伸びてきました。それに対して、Web3は中央集権から非中央集権に移行するものなので、利用者のほうにデータが溜まります。そこで、SBT(ソウルバウンドトークン)のようなシステムを使って利用者がデータを提供し、トークンの収入が貰えるというインセンティブのある形にすることで、利用者の側からデータ管理を行えるようになります。

Web2.0ではユーザーの一部のデータだけを活用していましたが、Web3はより多くのユーザーのデータが溜まっていくため、AIとの相性も非常に良いと思います。ユーザーがどんどんデータを出すようになれば、データの数に伴って可能な分析が飛躍的に増えていくと考えています。

さらに、食事や運動、睡眠やライフスタイルなどのデータを積極的に提供することによって、”どういう人が癌にならないのか”なども今後分かってくるかもしれません。Web2.0時代には分からなかったことが、今後こういった技術進化に応じて理解できるようになると考えています。

Web3×AIの事例

ー書籍の中でWeb3×AIの30の事例が紹介されていましたが、注目している事例を教えてください。

大植氏-Web3の事例は世の中に多くは存在しないのですが、その中でアメリカのノリの事例を紹介します。

ノリは、いわゆるカーボンオフセットの取り組みを行っている企業です。この会社が行うWeb3のサービスはその畑を持っている農家さんに対してどういうインセンティブを与えましょうかという所から来ていて、それを実現するために「NRT」という独自のトークンと暗号資産の「NORI」、そしてそれらの取引市場を作りました。

そして、ノリは農場の炭素除去推定値を測定し、トークンとして管理することによって唯一無二であることを証明しています。企業がその権利を購入する場合にはドルで暗号資産を購入し、対象のトークンを入手します。農家はそのトークンをCO2クレジットとして企業に販売し、暗号資産を入手します。暗号資産はドルに変換しても良いのですが、カーボンオフセットの市場価値がどんどん上がっていけば、その価値も上がる可能性があります。

暗号資産をホールドしておくことによって数年後に価値が数倍へ跳ね上がることもあり得るでしょう。トークンを売って終わりではなく、その後も農家などの暗号資産保有者に対してメリットが生まれるような仕組みを作る動きが始まっているといえます。ちなみにノリは、すでに100万ドル以上分の暗号資産を農家に対して支払っており、今後もその規模を拡大していくでしょう。ノリ自体は取引市場でのトランザクションに応じた手数料を収入としています。

さらに追加要素で言いますと、ノリで実装しているわけではないですが、農場などの衛星データをAIで分析し、正確な炭素除去量を測定する技術も生まれています。このようにWeb3とAIを掛け合わせたテクノロジーも今後ますます増えていくでしょう。

今後の日本企業におけるAIの展望について

ー今後の日本企業におけるAI活用の展望を教えてください。

大植氏-私がエクサウィザーズに入った4、5年前は、大企業から見ると「AIで何ができるのか」や「使ってみてどんな良いことがあるのか」など、効果を確かめるフェーズだったと思います。

ただし、現在ではその理解は進んでいてビジネスで実際どのくらいの価値を還元できるのかというようなPoCに価値を感じなくなってきたのを肌で感じています。しかし、日本の大企業が持っているデータの量と質が共にとても少ないことも事実です。だからこそ、私は日本企業におけるAIの伸びしろがかなりあると感じています。

現在AIを使いこなせている企業は、基本的にWebサービスを運営している会社ですが、日本の多くの会社はアナログなプロセスで、現在必死にデータを集めようとしています。ここ数年企業はその取り組みを続けているので、データが溜まっていけば「AIが使えますよ」という状況のマーケットがどんどん広がってくると思っています。

様々なレポートからも引用しているのですが、今後の各テックの市場規模は、Web3やそれに関連するメタバース、SasS なども伸びると考えています。ただ、結局のところAIが最も飛躍的に伸びると言われていまして、まさに今まで各企業が収集してきたデータの価値が飛躍的に高まると予測しています。

まとめ

エクサウィザーズは、様々な企業に対して多様なAI事業の支援とそれに関するAI開発を手掛けています。

そのエクサウィザーズが未来のことを見据え、Web3の存在を大きく捉えているという事は、他の企業もWeb3に注目する必要があるといえるでしょう。

大植氏によるとWeb3は今後よりアメリカなど海外で普及し、やがて日本でもホットな存在になることが予想されています。すなわち、私たち個人の生活にもWeb3が大きな影響を与えるでしょう。

これからの企業の在り方や、私たち自身の生活がWeb2.0からWeb3への進化によってどのように変化していくのかに注目しつつ、今後のエクサウィザーズの動向にも目が離せません。