最終更新日:

こんにちは!AINOWの橋本です。

最近、AIが仕事を奪っていくというネガティブな意見をよく聞きます。みなさんもAIに仕事を奪われると不安になっているのではありませんか?AIに仕事を奪われないためには、しっかりとAIについて理解しておくことが大切です。

そこで、今回は

- AIがなぜ仕事を奪われると言われているのか

- AIに仕事が奪われないという事実

- AIが生み出す職業

- AIについての基本的な機能

について詳しく解説していきます。

AIについて深く理解し、仕事を奪われないための戦略を立てていきましょう!

目次

AIが仕事を奪うのは嘘?

大手の銀行がAIによる業務効率化を前提とした人員削減の計画を発表するなど、AIが仕事を奪うと言われることが多くなりました。

そもそも、なぜAIを敵視する「AIに仕事が奪われる論」が説かれているのでしょうか。

理由は3つ考えられます。

- オックスフォード大学などの研究結果

- インフルエンサーの発信

- 映画などのメディアの影響

それぞれ詳しく紹介します。

オックスフォード大学などの研究結果

2014年、オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授がある論文を発表しました。その名も、THE FUTURE OF EMPLOYMENT(雇用の未来)。

この論文は世界に衝撃を与えました。AIが発達することで、自動化が進み、人間の仕事がなくなってしまうと予測したのです。

調査では、

- テレマーケター(電話を使った販売活動)

- 不動産の権原検査員

- 手縫いの裁縫師

- 数理技術者

- 保険事務員

などの職業は、高い可能性でなくなると予測されました。

このオックスフォード大学が発表した論文がAIは仕事を奪うという意見の大きな原因となっています。

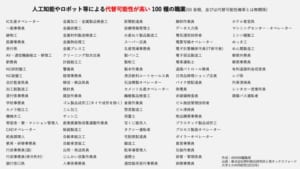

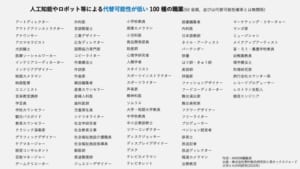

野村総合研究所のレポート

野村研究所のレポートによると10〜20年後には労働人口の49%がAIによって代替可能となっています。知識が要求される職業、協調性が必要とされる職業はAIに代替される可能性が低いとされています。

AIが仕事を代替するメリット

AIが人間の仕事を代替するメリットは以下の3つです。

- 労働力不足を解消

- コスト削減

- データの分析・予測

これから詳しく解説していきます。

▶AIによるメリット・デメリットは?人工知能の問題点と解決策も紹介>>

労働力不足を解消

人工知能が簡単な事務作業を代替することで働く人の負担を減らすことができます。

さらに簡単な事務作業の負担が減った分、従業員はさらに付加価値の高い業務に取り組むことが可能になります。

特に人手不足に陥りがちである小売業界、飲食業界、介護業界ではAIの活躍が期待されます。実際に導入された事例を挙げると、AIのチャットボットを利用することで、電話での問い合わせを削減できている事例があります。

コスト削減

従来人が担っていた作業をAIに任せることで人件費などのコスト削減が可能です。また、人を雇うと仕事ができるようになるまで教育が必要ですし、採用コストもかかるため、AI導入をすることでコスト削減が実現できます。

実際にコスト削減につながったAI導入事例をご紹介します。

- ユーザーからの問い合わせに対応できるAIチャットボットの導入

- エントリーシートの審査にAIを導入

- ドライバーの配送経路の最適化するAIの導入

以上のようにAIを導入することでコスト削減につながります。

▶物流DX完全ガイド−推進課題・企業や行政での事例・推進ポイントを解説>>

データの分析・予測

AIによって大量のデータを分析し、精度の高い分析・予測ができます。

実際にAI予測が活用されている例としては、

- 感情分析

- 営業分析

- 自動運転

AIによる分析、予測は仕事のサポートや事前に事故を防ぐなど、様々なシーンで使われるようになっています。

▶SFAでできる7つの営業分析|分析機能が充実したSFAも紹介>>

▶AI分析を細かく紹介|できること・分析プロセスから活用事例・分析ツールまで>>

AIが仕事を代替するデメリット

AIが人間の仕事を代替するデメリットは以下の3つです。

- リスクマネジメントが難しくなる

- 情報漏洩のリスク

- 雇用の減少

これから詳しく解説していきます。

リスクマネジメントが難しくなる

AIが活躍する場面が広がるほど、AIに関連して起きるトラブルは複雑になり被害も甚大になります。専門家でなければ被害の予測が困難な場合も多く、予め対策をとっておく必要があります。

AIの導入は高額であるため、導入前にセキュリティー対策など念入りに確認が必要です。導入後もリスク管理は怠らずに徹底する必要があります。

情報漏洩のリスク

AIを活用する際には、機密情報や顧客情報がネットワークを通して伝えられます。外部からのハッキングによってあらゆる情報が漏洩するリスクが生じます。

さらに内部からの情報漏洩のリスクも高まり、クラウド上での情報管理に不慣れな人が操作した場合、意図せずとも情報漏洩してしまうケースもあります。

雇用の減少

AIを導入することにより比較的単純作業の多い職業の雇用が減少します。

企業にとっては人件費削減など大きなメリットではありますが、社会全体では雇用の減少は大きな問題になりえます。

しかし、すべての仕事をAIが代替するわけではなく、創造性やコミュニケーションが必要になる仕事においては、代替される可能性は低いです。

AIによってどんな仕事が生まれるのか、どんな仕事が奪われるかについては、以下の記事にて詳しく解説しています。

▼関連記事はこちら

AIに奪われる可能性が高い仕事

奪われる可能性の高い職業は一般に

- 事務員

- 医療事務員

- 受付係

などが挙げられます。どの仕事も単純作業が多くAIによって代替される部分が多いのが特徴です。

AIによってどんな仕事が奪われるのか詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しているので、ご覧ください。

▶AI(人工知能)にできること一覧|AIの未来や仕事・活用事例を徹底解説>>

AIに奪われる可能性が低い仕事

奪われる可能性が低い職業は一般に

- カウンセラー

- 教師

- デザイナー

などが挙げられます。AIにとって難しいコミュニケーションが求められる仕事です。AIはチャットボットなどの簡単なコミュニケーションは可能ですが、複雑になると対応できません。

例えば、カウンセラーは話す相手がどんな気持ちでいるのかなど、内面を見る力が必要となり、AIに代替は難しいとされています。

AIによって生まれる仕事

AIによって代替されるだけでなく、新たに生まれる仕事もあります。IoTやAIを扱っているコグニザント社のレポート「21 Jobs of the Future」には今後生まれるであろう仕事が紹介されています。

- データ探偵

- ゲノム・ポートフォリオ・ディレクター

- 散歩・会話の相手

- 倫理的な調達責任者(ESO)

- 最高信用責任者(CTO)

- サイバー都市アナリスト

- 人間と機械の協働責任者

- 人工知能(AI)事業開発責任者

- BYO(個人所有機器活用)ITファシリテーター

- エッジコンピューティング専門家

紹介されている職業はどれも、AIを活用している仕事や、人間にしかできないコミュニケーションが必要な仕事ばかりです。

AIによって生まれる仕事については、以下の記事にて詳しく解説しています。詳しく知りたい方はご覧ください。

▶AIによって生まれる仕事10選 – AIに代替されない人材とは>>

AIに仕事を奪われないための対策

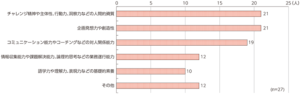

(引用:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc144110.htm)人工知能の普及した世の中で、求められる能力について有識者へインタビューをした結果が総務省の方で発表されています。

AIによって仕事を奪われないために、必要な能力は主に3つ挙げられます。

- チャレンジ精神や主体性、行動力、洞察力などの人間的資質

- 企画力や想像力

- コミュニケーション能力やコーチングなどの対人関係能力

人間としての主体性やコミュニケーションといった基本的な能力は、AIが普及したとしても、高いほうが良いとされています。

まとめ

AIは仕事を奪うともてはやされていますが、そうならない可能性があります。むしろ新しい仕事を創出し、新しい雇用の場を作り出すかもしれません。

大切なことはAIをむやみに恐れることではなく、正しい知識を知り、生産性向上のためにうまく利用していくことなんです。