「AI」というワードはまるで雲のようです。

「AI」というワードが世間でもてはやされるようになってから、数年が経ちました。昨今のAIブームの火付け役となった機械学習技術を事業に取り入れる会社は、技術の活用を進めようと実証実験なども盛んに行われるようになりました。

2017年には日本ディープラーニング協会が誕生。理事長を務め、東京大学 大学院 工学系研究科 教授の松尾豊氏は機械学習の要素技術であるディープラーニング技術に関して「インターネットの衝撃を超える技術」と強調し、ディープラーニング活用のムーブメントがさらに大きくなっています。

今や世界最大のファンドとなったSoftBank Vision Fundを取り仕切る孫正義氏は「AIが産業構造を再定義する」と述べ、今となっては多くのビジネスマンも機械学習技術について関心を寄せているでしょう。

一方で、ガートナーが発表した「先進テクノロジのハイプ・サイクル:2018年」では、「AI」が幻滅期に入ったことが示され、大きくメディアで報道されました。

「AI」という言葉は、非常に捉えづらく、市場状況を把握しづらい言葉です。まるで雲のように曖昧な言葉で、このAIに対する認識の不一致が、AIの活用を阻んでいるように思えてしかたなりません。

目次

AIに対する認識の不一致

筆者は2019年12月で24歳になります。ちょうどインターネットの黎明期に生まれ、携帯電話、スマートフォンの進化と一緒に成長してきました。大学生になったころからでしょうか、「AI」という言葉をよく耳にするようになったと記憶しています。

みなさんは「AI」という言葉は1956年に生まれた言葉ということはご存知でしょうか?

筆者はAINOWに関わるようになるまで、「AI」という言葉がこんなにも昔からあるとは知りませんでした。そして、AIという言葉に対して私と同じ世代の多くが、まさか70年近く前に誕生した言葉だとは思っていないでしょう。

AIという言葉の万能さ、一方で露呈する「AI」への認識の不一致

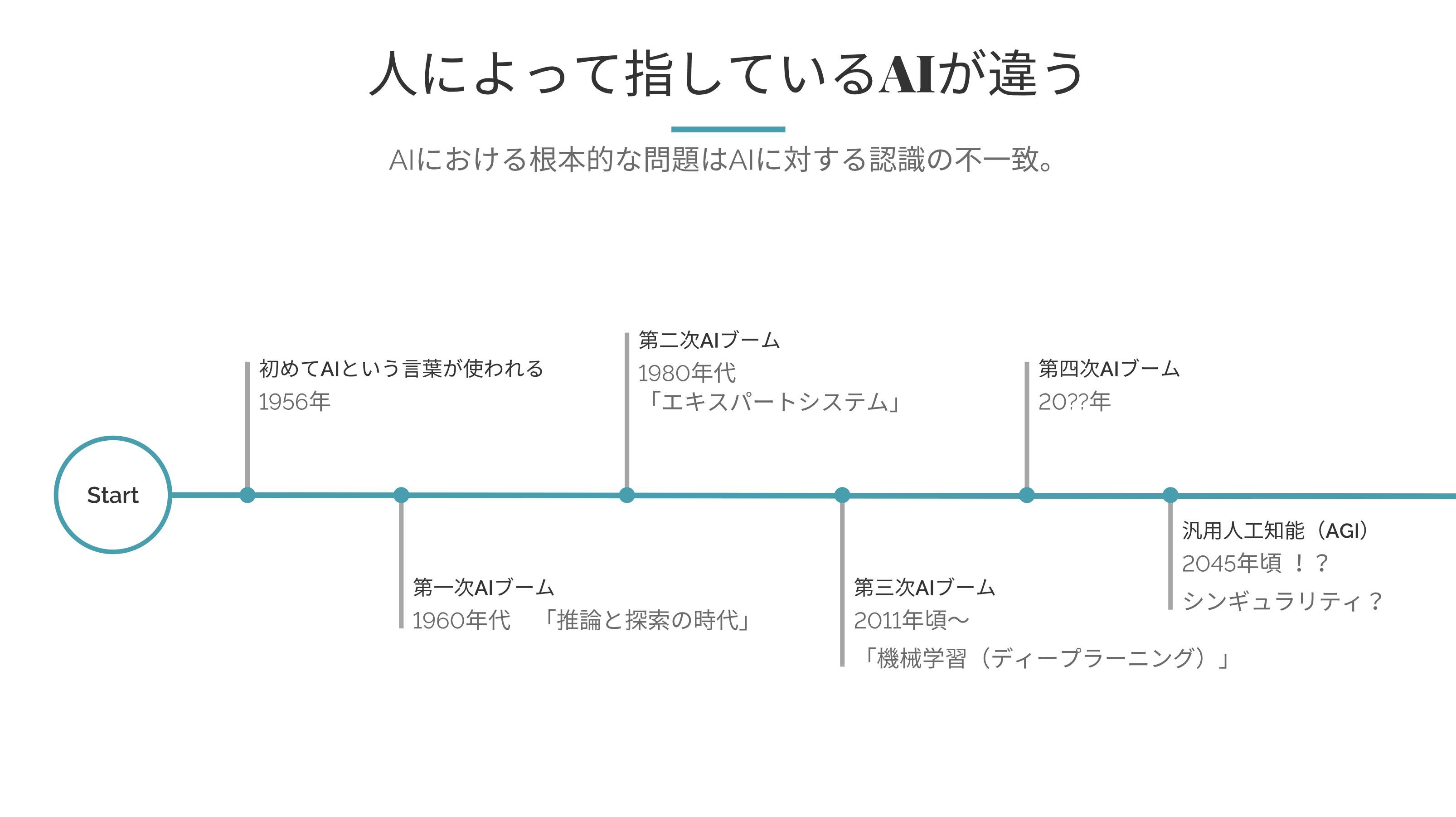

1956年にアメリカで開催されたダートマス会議で「AI」という言葉が初めて使われ、それから何度かブームを迎えます。

筆者よりも上の世代の人々は、このときの「AI」のブームについて記憶している人も多いのではないでしょうか。また、テレビやニュースで「AI」という言葉を聞き、なんとなく「AI」についてイメージしている人も多いでしょう。映画の中ではターミネーターのような独立したロボットが特徴的に描かれ、AIのイメージがロボットと重なっている人も多いのではないでしょうか。

まさに今の世の中では「AI」に対する認識が一致していないケースが往々にして存在しています。

AIという言葉が生まれてから2019年現在に至るまでのAIのブームをまとめました。また第四次AIブームが怒るかもしれませんし、レイ・カーツワイルは2045年に人間を超える知能を持つAIが生まれるとも予言しています。

「AI」の認識の壁、受託開発企業とクライアント企業の認識の相違

筆者はAINOWの編集者として、注目の集まる機械学習技術(第3次AIブーム)を事業に取り入れる会社を多く取材しました。また、取材するイベントも「AI」という名を冠しながらもディープラーニングなどの機械学習技術にフォーカスをし、機械学習に関連する人々の中では「AI=機械学習」と言っても過言ではなく、会話内で「AI」という言葉を使っても、認識の齟齬は起きづらいです。

一方で、「AI」のブームが起きている今、「AI」について具体的な認識がなく、「賢い」「人間みたい」「なんでもできそう」と思って、事業に導入しようとする人(ここではクライアント)が増えてきました。「社長からAIを導入しろと命令された」というエピソードをよく耳にするのも、AIの流行りがもたらしたものです。

そんな企業は今流行っているAI=機械学習技術が、多くのデータを必要とし、学習に多くのコストがかかり、継続的なメンテナンスが必要とは知り得ません。そこで、機械学習の受託開発企業との認識の齟齬が生まれます。クライアントは、まさか「AI」の導入がここまで大変だとは知るはずもなく、受託開発企業の営業やエンジニアは疲弊します。クライアント企業に対する不満も多く、多くのイベントで「開発の失敗談」として紹介されています。

AIの導入までのフェーズでは、構築した(学習した)機械学習のモデルが本当に現場で使えるのかを確かめるために、本開発の前に実証実験(PoC)を行います。しかし、このPoC止まりでプロジェクトが本番に移行しないケースも多く、機械学習導入の大きな障壁になっています。PoCにも費用はかかり、多くの受託開発企業はこのPoCが大きな収入源になっているケースもあります。

受託開発企業の「AI=機械学習」という認識とクライアントの「AI=すごそう」という認識の不一致が、AIの導入を遅らせ、互いに疲弊させている原因にもなっていると言えるでしょう。

具体的な機械学習の開発の流れは以下の記事を参考にしてください。

政府のAI戦略を取り巻く認識の違い

日本政府は2019年、国際社会の中で日本が存在感を示すためにAI領域における戦略を策定しました。このAI戦略の目的は、政府が掲げるSociety5.0の実現を通じて世界に貢献し、日本独自の課題も解決していく国の基本方針に対して、「AI」という観点で方策を策定することです。

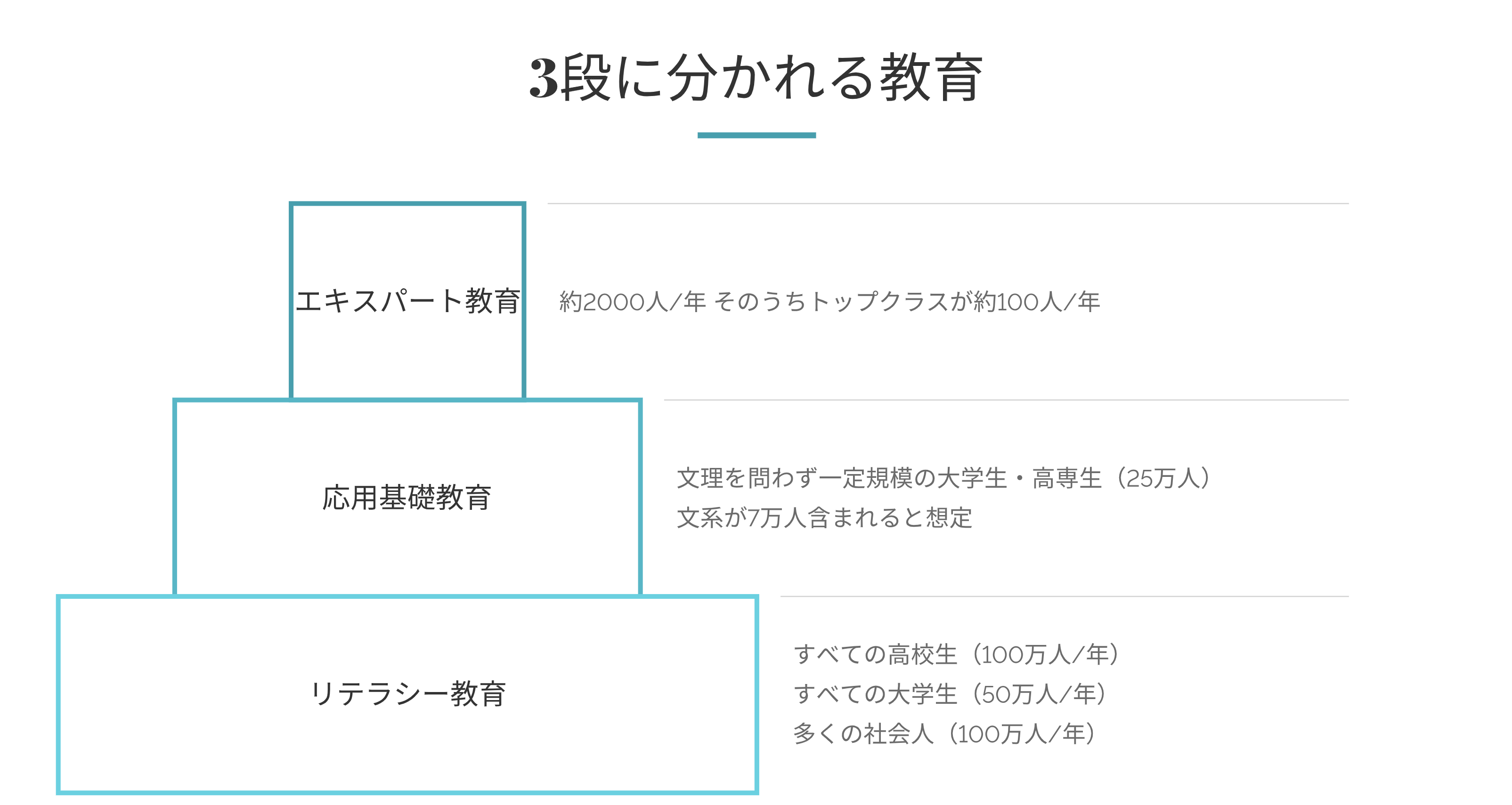

人材、産業競争力、技術体系、国際の4つの観点で戦略が定められ、特にすべての高校生、大学生を対象としたAI人材育成の部分に関して大きく報じられました。

この戦略において、「AI」の定義が重要になってきます。以下のように示されています。

本戦略における「人工知能(以下、AI)」とは、知的とされる機能を実現しているシステムを前提とする。

近年のAIは、機械学習、特に深層学習(ディープラーニング)に基づくものが中心であるが、AI関連の技術は急速に進展しており、AIに利用される技術に限定してAIの定義とすることはしない。

ディープラーニングなどの機械学習技術を中心としながらも、幅広く知的とされるシステムを前提としていることが特徴で、機械学習技術に定義が限定されていません。

AI戦略におけるAI人材の教育に関しては、リテラシー教育でも理数素養や基本的な情報知識の習得が主眼とされています。定義が曖昧な「AI」を形作っているのは、数理素養や基本的情報知識であることは明確です。しかし、それらの基本的な知識から構成されるどの技術がAIとなるのか、未だに不明確なのが実状です。

「AI」が曖昧だからこそ利益をもたらしている

マーケティングに使われる「AI」

「AI」の活用が騒がれるようになった今、マーケティングで発信されるメッセージで「AI」という言葉を見かけることが多くなりました。多くのサービスが「AI」を謳い、広告で「AI」を見かけることも増えています。

「AI」を謳うサービスが増えることで、定義は曖昧ながらも市場が形成され、ビジネスマッチングの展示会も開催されています。

例えばリード エグジビション ジャパンが開催する「AI・人工知能EXPO」は2019年で3回目の開催を迎え、3日間で累計約5万人の来場者を集める規模になっています。

会場内では、それぞれのブースから「AIで業務効率化をしませんか!?」「AIで御社の課題を解決します」と「AI」のアピール合戦が繰り広げられ、まさにAIという言葉が人を集めている象徴的なイベントでした。

AIの曖昧さは、同時に多くの人の興味を引く要因となり、機械学習関連事業を行う企業へ金銭の流れを生んでいる面があります。

株式市場でも注目のAI

株式市場では、AI関連株への注目が高まり、AIに対する投資が盛んになっています。

有望株などの情報を掲載するポータルサイト「株探」では、「AI」関連の株の銘柄がまとめられています。

AI関連の上場企業として市場を牽引する存在なのは、パークシャテクノロジー(3993)です。2017年9月22日にマザーズに上場。東大発のAIベンチャー企業として、期待され、初値は5,480円と公開価格を2.3倍も上回りました。

将棋AIで話題になったAI開発のHEROZ株式会社(4382)は、2018年4月20日に上場。初値をつけたのは上場3日後の24日で公募価格4500円の10倍を上回る初値は49000円を記録し、大きな注目を集めました。

以上の2社に限らず、AIの冠を被った株には大きな注目が集まり、資金が大きく動いています。

AI活用を謳うスタートアップの資金調達の事例も増えています。

2019年8月17日にengadget日本版の報道では、技術的な知識がない人でもモバイルアプリを作れるAIを活用したプラットフォームを提供するインド発のベンチャー企業「Engineer.ai」が、実はAIを活用した実態がなかったと報じて話題になっています。

「AI」という言葉の定義がはっきり定まっていない以上、「AI」を活用していないと断定することはできませんが、少なくとも「AI」という言葉が独り歩きし、資金が集まっている実態が明らかになりました。同社は2018年、ソフトバンクグループ子会社のDeepcore社などから2950万ドルを調達しています。

ロンドンを拠点とする投資会社であるMMCベンチャーズの調査では、EUのAIスタートアップ企業2830社のうち、約40%が機械学習を使用していないという事実が明らかになっています。MMCによれば、AIスタートアップ企業への投資額は2013年から2018年の5年間で15倍に増加しているとされており、「AI」という言葉が投資の的になっていることが明らかになりました。

これからのAIに必要なこと

以上からわかるように、政府の見解をとっても「AI」の定義は不明確です。機械学習を使った最先端の事業を営んでいても、それが「AI」とラベリングされてしまえば、他の人からは違ったものと認識されてしまうことがあります。

これから「AI」に関わる上で、どのような対応をしていくことが重要なのでしょうか。

機械学習の可能性にかける

前述の通り、現在のAIブームの火付け役となっているのはディープラーニングなどの機械学習技術です。画像認識や音声認識においては、エラー率は人間以下という結果も出ており、まさにAIという概念が通ずる技術といえます。

入念な仮説検証の必要性があったり、学習データを処理してモデルを構築する際の計算コストがかかるなど、導入の障壁があり、ビジネス上での明確なメリットがない限り導入が難しいという課題はありますが、以下の図のような投資対効果の高い部分では、今までにない自動化、効率化、ビジネス機会の創出が可能です。

最先端技術を組み合わせた次世代の技術を作る

「AI」を「人のような振る舞いをするシステム」のように、なんとなく賢いシステムと定義するのであれば、機械学習技術以外もスコープに入ってきます。

2016 年に米国で発表された 「AI100」の報告書では、AIの定義が曖昧であること自体が、AIの研究を加速している肯定的な側面があることを示しています。

今現在の「AI」を取り巻く状況に対して、何を根拠に「AI」と判断するか、一定のコンセンサスはありますが、それに利用される技術を厳密に定義することに意味があるとは言えません。

人間は、視覚や触覚、味覚などさまざまな感覚器官を通して得た情報を、脳で処理しています。五感がなければ、人間が現実世界を認識することはできず、知能レベルはもっと低かったことでしょう。

つまり、藤子・F・不二雄作品「ドラえもん」のような賢いシステムを構築するには、感覚器官としてのセンサー(IoT)や、その感覚を伝える神経(通信ネットワーク)などの技術も必須になってきます。

このようなシステムは、高度に複雑なシステムに組み込まれることになります。今までに比べて、より大規模データを収集・蓄積し、アクセスするデータベースや、5Gを超えるネットワーク、急増するIoTセンサー、ロボット(制御機器)などの領域でも技術発展がなければAIシステム の実装はおぼつきません。

また、ユーザの生活へのシステムへの干渉がより増加すると予想される中、個人のプライバシーや倫理、システムの安全性に関しても、相当な議論を積み重ね、ガイドラインを策定する必要があります。そうしなければ、せっかく構築された「ドラえもん」のようなAIが、実社会で使われることはありません。

「AI」という言葉を安易に使ってはいけない

今まで「AI」という言葉の曖昧性は、今現在のブームとしての機械学習技術の発展に寄与してきたことは確かです。「AI」に注目する多くの人が機械学習に注目し、一部の分野では活用が進んでいます。

しかし、これからは「AI」という言葉を安易に甘えていけません。「AI」が社会を変革するとまで言われ、大注目される今、言葉の認識が合わないまま会話が進むことの恐ろしさを認識している人がどれくらいいるでしょうか。

「AI」という言葉だけが蔓延している時代は、言い換えれば「AI」の理解が進んでいない時代とも言えます。本当に「AI」の活用を進めるためには「AI」という言葉が使われなくなる必要性があります。

少なからず「AI」という言葉を使うとしても、「AI」が指しているのが機械学習なのか、未来の技術なのか、なんとなく頭の良いシステムのことなのか、会話の中で認識を揃えていく必要があります。

さいごに

「AI」ほど便利な言葉はないのかもしれません。「AI」という言葉だけで、なにかが変わりそうな気がしてしまう魔法のような言葉です。

しかし、だからといって「AI」という言葉に甘えてはいけません。

産学官が揃って「AI」に注目する中、なんとなく「AI」という言葉を受け入れるのではなく、「AI」が何を指していているのか、目的と照らし合わせながら考えていくことが大切です。

■AI専門メディア AINOW編集長 ■カメラマン ■Twitterでも発信しています。@ozaken_AI ■AINOWのTwitterもぜひ! @ainow_AI ┃

AIが人間と共存していく社会を作りたい。活用の視点でAIの情報を発信します。