DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目される中で、DXを推進するためにどのように戦略を立てればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

社会情勢が日々変化する時代においてDXの事業戦略立案・修正を行うことは非常に大切です。

そこで今回の記事では、DX戦略とは何か、DX戦略の立て方などを説明し、国内企業のDX戦略における事例を紹介します。さらに、DX戦略に役立つフレームワークや本についても紹介するので参考にしてください。

目次

DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は「人間の生活に何らかの影響を与え、進化し続けるテクノロジーであり、その結果、人々の生活がよい方向に変化する」という概念です。スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱しました

経済産業省は2018年12月にまとめたDX 推進ガイドラインの中で、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しました。

簡単に説明すると、DXとは「事業変革、ビジネスモデル変革、またビジネスプロセス変革を行うことで、最適な経営戦略に導き、新しい価値を創出すること」と表すことができます。

▼DXについて詳しくはこちら

DX戦略とは

DX戦略とは、DXの定義に則り、デジタル技術やデータを活用し、企業のビジネスモデルだけではなく、製品やサービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土までを変革していく戦略のことです。

DX戦略はIT部門が主導したり、事業部門が個別に自部門を最適化するために実施するものではありません。組織文化まで企業内の多岐に渡る分野の戦略となるため、企業戦略の大きな柱として企業の経営者(CEO) がリードするものです。

DX戦略は、経営戦略と事業戦略と組み合わせが重要です。経営戦略のもとに、事業戦略があり、その事業戦略のもとにDX戦略があり、デジタル技術とデータを用いて多面的に変革していくのがDX戦略です。

なぜDXの戦略が必要なのか

日本能率協会が全国主要企業の約5000社を対象に行った「DXの取組状況」調査によると、「DXに対するビジョンや経営戦略、ロードマップが明確に描けていない」が課題であるとしている企業77%も占めしています。

出典:『日本企業の経営課題2020』 調査結果 【第2弾】 DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取り組み状況

日本企業にDX戦略が必要な理由は、主に以下の3点です。

- デジタル競争の敗者となり、技術的な負債で「2025年の崖」に直面する恐れがあるため

- 業務の効率化や新しい価値創出などのメリットがあるため

- 経営者にとって、デジタル変革の成功は、「従来の」企業変革よりも難しいため

最終的に、DX戦略を通じて「デジタルを活用して企業の競争力をあげること」になります。

①デジタル競争の敗者となり、技術的な負債で「2025年の崖」に直面する恐れがあるため

2018年9月7日に経済産業省が発表した「DXレポート:ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」(略称:DXレポート)の中で多くの日本企業が「2025年の崖」に直面していると指摘されました。

もしDXが実現ができなければ2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じると予測されています。その一方で、もしDXが実現できれば2030年に実質GDP130兆円超の押し上げができるとも述べられています。

既存のレガシーシステムの延長では企業の成長に限界が見えている中で、いかに早くDX戦略を立て損失を最小化させ、市場の敗者に回避できるかを考えることが日本企業にとって重要になっています。

▼2025年の崖について詳しくはこちら

②業務の効率化や新しい価値創出などのメリットがあるため

多くの企業にとってマイナスをゼロにする or プラスを生み出す の2つが事業戦略の中で重要になっています。

「マイナスをゼロにする」点では、業務効率化、人的リソースへの依存の解消の必要性が高まっています。特に日本企業では、人的な業務フローへの依存度が大きく、「生産性が上がらない」「労働時間に縛られてスケールしない」などの課題が多くの分野に山積しています。DX戦略では、デジタル技術とデータを活用して競争優位性を維持、または向上させていくことが重要です。企業における生産性も競争優位性を維持、向上させる上で重要な要素となります。

また、近年では技術発展に伴い、多くのテクノロジー企業が競争優位性を増しています。あわせて、既存の大企業もデジタル技術やデータの活用による変革の必要性に迫られている現状があります。

テクノロジー企業の台頭では、GAFAに代表される企業が代表的です。例えばAmazonは「顧客体験」を基盤に、オンラインストアに集客する「好循環戦略」を用いて、時価総額が世界4位となり(2020年10月時点)、世界で愛されているサービスに成長し、世界の小売業界の存在を脅かす存在となりました。

優れたDX戦略に基づいて、新しい価値観に合わせたこれまでになかったビジネスモデルを創出しなければ、新興企業に優位性を奪われる恐れもあります。自社の強みを理解した上で、デジタル技術とデータを活用して自社の競争優位性を向上させていく、DX戦略が多くの企業に求められているといえるでしょう。

③経営者にとって、デジタル変革の成功は、「従来の」企業変革よりも難しいため

現在の企業経営において「現状の変革なくして、会社の継続なし」という現状の理解が重要です。

マッキンゼーの調査によると8割の日本のビジネスリーダー達には、デジタルは「有望な次なる一手」になるという共通認識がある一方で、3割しか十分な準備ができていないと感じ、思い切った変革が進んでいないのが現状です。

また、企業変革サーベイの結果によると、わずか16%のデジタル変革がパフォーマンスの向上と持続的な組織能力の構築に成功しています。

DX戦略では、企業のビジネスモデルだけではなく、製品やサービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土まで幅広い改革が求められます。

競争優位性の向上につながる戦略を実施するために、単なるデジタル戦略ではなく、トップダウンで有効的なDX戦略を立てる重要性が高まっています。

DX戦略の項目

具体的にはDX戦略は、どのような項目にわかれているのでしょうか。

DXは、単に事業を変化させるだけでは実行できません。デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、DX戦略を実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業組織内の仕組みや人材育成などの項目が不可欠です。

ここではビジネスモデル、製品、サービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土の順番で紹介します。

ビジネスモデル:製品・サービス

DXを実行し、企業の優位性を確立する上で最も重要な項目はビジネスモデルです。直接的に利益を生み出す事業にデジタル技術やデータをどのようにかけ合わせていくのかに多くの人が注目しているでしょう。

一方で、直近では多くの新しいビジネスモデルが生まれ、さまざまなメディアでも報じられているため、DXでは事業創造ばかりに注目が集まってしまうという課題があります。多くの人が自社で新たな事業を立ち上げようと模索している中で、事業にデジタル技術やデータをかけあわせて、拡大させていくには自社の強みとデジタル技術、データをかけあわせることが重要です。

自社の強みを理解した上で、競合他社の動向、外部環境(特に技術の進歩)などから総合的にどのようなビジネスモデルを創り出すのかを考える必要があります。

それに加え「ユーザ(消費者)視点」を持って、ユーザに対する付加価値創出を重視しなければなりません。今、消費者動向は「モノ消費からコト消費へ」に変動し、ユーザに対して継続的に価値を提供する必要性が高まっています。

モノとは、個別の製品やサービスの持つ機能的価値を、コトとは、様々な製品やサービスを通して得られる「一連の体験」を指しています。

現在、若年層を中心に「必要に応じて利用する」という考え方が浸透してきています。サブスクリプションモデルのサービスが増加し、映画などのコンテンツだけでなく車などさまざまな分野で、モノを買うのではなく、サービスを利用するビジネスモデルが台頭しています。

このような背景をを踏まえ、モノを売るだけのビジネスモデルだけでなく、ユーザの全体的な体験を設計し、ビジネスモデルに落とし込んでいく必要があります。

また、以下のリーンキャンバスのようなフレームワークを活用し、視点の抜け漏れがないかをチェックすることもおすすめです。

業務

DXの実行では、業務をいかに効率化し、自社の人材の価値を最大化するのかが重要です。単に業務を効率化、コストをカットするという考え方だけではなく、利益創造のために割ける時間を創出するという考え方が重要です。

また、人が介在する業務や非効率な業務が残っていては、効率的にデジタル技術やデータを活用できません。

そこで自社の業務を棚卸しし、以下のようにデジタル技術やデータを活用していくかが重要です。

【DXを行う業務の探し方】

|

業務を細分化している上で、そもそも「なくても困らない」という業務も多く見られるでしょう。なくても困らない業務は思い切ってなくすることも検討に入れるとさらに業務の効率化は進みます。

また、業務の効率化で重要なのは、どれくらいの工数を削減でき、どれくらいのコストが削減できるのか、そのために必要な予算はどれくらいなのかをはっきりさせ、対比して提案することです。

国内では、DXの阻害要因として「上長の承認を得られなかった」という事例が多く聞かれます。数字的な根拠がないまま予算の稟議を上申しても、拒否されてしまう可能性が高いでしょう。数字的な根拠のもとで、従業員の働き方がどのように変わり、会社として何が嬉しいのかをはっきりさせることが重要です。

組織、人材

デジタル技術が発展した現在でも、人がいなくては企業は成り立ちません。DXでは、人を除外するのではなく、人が生み出したものをデジタル技術やデータを活用して拡張していく考え方が重要です。

また、DXを実行するのは紛れもなく組織、人であり、人や組織に関する戦略の重要性は極めて高く、人事部などを巻き込んで検討すべき事項です。DXは特定の部署が担うという認識では真のDXの実行はできません。経営層から現場までデジタル技術とデータを活用するという意識を持つことがDXを実行するために何よりも必要なことです。

まず重要なのはDXを推進する組織編成です。

日本国内では、社内にDXを筆頭で推進する部署を置くケースも増加してきました。しかし、それだけでは本当にDXが実行できるとは限りません。

各部署でデジタル技術やデータ活用を進められるように、トップメッセージでDXの重要性を発信したり、研修の体制を整えたり、組織全体でDXを推進できるように変革することが求められています。

DXを推進する部署を置き、社外のスタートアップなどとコラボレーションを進めてDXを推進するだけでなく、各部署にDXの担当者を配置してプロジェクト形式で横串でDXを管轄できる組織を形成することもおすすめです。

データ本部などの横串組織の例

また、スター人材の育成も重要です。

特に、DXを実行する上で重要な資産であるデータを扱うデータサイエンティストや、新しい技術の目利きをして有望なものをソリューションにするアーキテクト、新しい顧客との接点の持ち方をデザインするデザイナーなどデジタル技術とデータに精通した人材を社内で育成する必要があります。

国内では、デジタル技術やデータ関連の業務をITベンダーに外注してしまうケースも散見されます。特にIT部門は企業にとってはコストと捉えられがちでした。しかし、社内の課題を直視できるように、社内にスター人材を育成し、社内で伝播させていくことが現在の組織戦略で最も重要といえます。

「全員がDXの当事者」という意識と、「デジタル技術とデータに精通したスター人材の育成」に着目し、組織や人材の戦略を立てていきましょう。

プロセス

PCを通して業務を行うことが多くなったいま、さまざまなシステムやサービスを活用して業務にあたる人が増えたでしょう。

しかし、「秘伝のタレ」のように使い古してきた社内システムはプロセスを阻害し、DX推進の足かせとなっていて、このままでは90%以上のIT予算がシステムの維持管理費に割かれると予想されており、経産省は2025年の崖として継承を鳴らしています。

現在、多くの企業では社内のシステムがそれぞれ孤立していて、他部門との連携が難しくなっているケースが増えています。前述の業務課題のピックアップでリストアップされた課題の中には、システムの孤立に起因しているものも多いでしょう。

そこで、DXを実行する上で重要なデータを蓄積し、その上で各システムが連携できるように、課題をもとに、社内システムを設計する必要があります。現在では、多くのサービスがAPIを提供しており、他のシステムとの連携が容易になりました。

社内システムを再設計し、デジタルを通じたプロセスの従業員体験を上げていくことが重要です。

企業文化・風土

最後にご紹介するのは企業文化です。企業文化というと、ビジネスに直接的ではなく後回しにされることも多いでしょう。しかし、DXを実行する上で、企業文化をDXに沿ったものにしなくては、継続的なDXは実現できません。

企業文化として、ユーザ視点を忘れない「ユーザファースト」、客観的に判断する「データ思考」成功に執着されない「失敗の許容」など、DXに必要なマインドを定義し、社内に定着させる必要があります。データ思考やユーザファーストなど、DXに必要な文化を理解せずにDXを実行しては、企業内の無意味な抵抗勢力の発生(多少の抵抗は必要)や意思決定の遅れなどを巻き起こしてしまいます。

DXを実行するための企業文化を醸成していくには、企業のトップ自らがDXに必要なマインドを実施するだけでなく、企業が目指す方向性を明示し、社内の一体感を高める必要があります。また、現場の人間もDXの思想を持ち、社内で伝播させていく努力が必要です。

DX戦略の立て方:3つのステップ

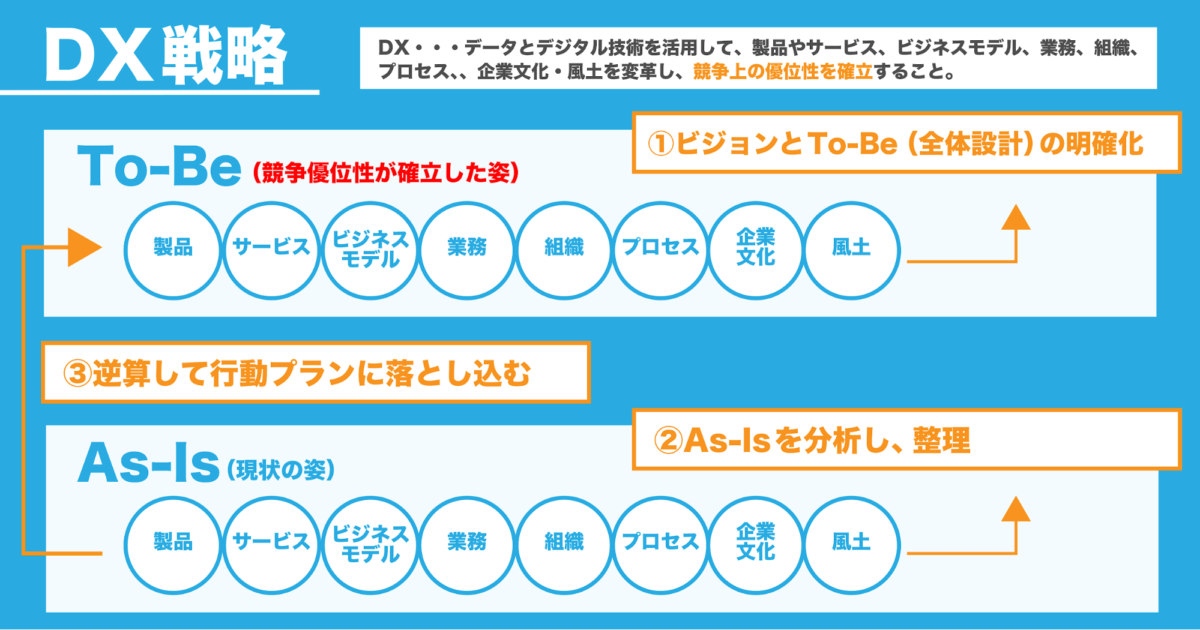

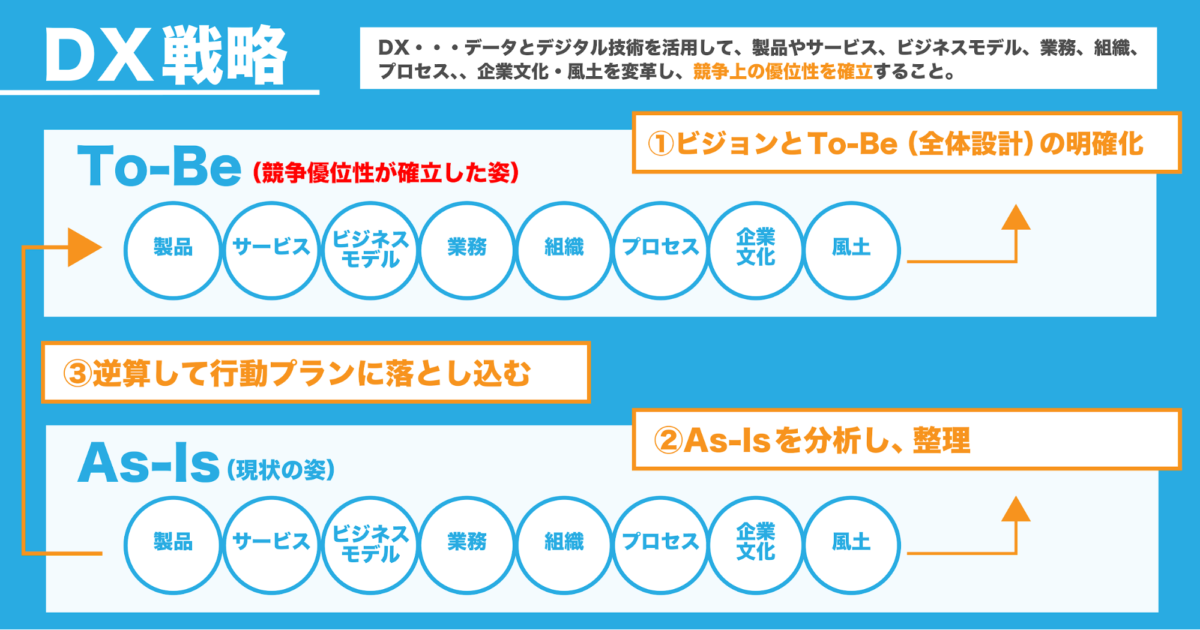

DX戦略を実行していく上で重要なのは、現状の姿(As-Is)と目指す姿(To-Be)を明らかにし、そのギャップを戦略で埋めていくことです。

そして、Ai-IsとTo-Beを明らかにする上で重要なのは、製品やサービス、ビジネスモデル、業務、組織など、自社内の状況を多角的な視点で分析することです。

DX戦略の推進法は以下の図にある①〜③の3つのステップに細分化されます。

それではDX戦略は、具体的にどのように立てていけばよいのでしょうか。3つのステップにわけて解説します。

ステップ1:目指す姿(To-Be)を明確にする

まずステップ1として取り組むべきなのは、理想の自社の姿(To-Be)を明らかにすることです。自社の目指すべき方向を明確にし、社内で共有することで、社内の従業員が一体となって同じ方向を目指すことができます。

To-Beを定める上で重要なのは、競争優位性が確立した姿とビジョンを明確にすることです。経産省によるDXの定義では、データやデジタル技術を駆使してビジネスモデルや業務、組織などを変革し、競争上の優位性を確立性を確立すると記されています。

競争上の優位性を確立できる姿を明確にする

DX戦略を推進する上でも、競争上の優位性が確立できる状態を明らかにしていく必要があります。その上で重要なのは、競合他社の状況を明らかにすること、そして技術トレンドなどの外部環境を予測することです。

競合他社の分析では、直接的に競争する同じ分野の企業だけでなく、間接的に競合する企業の強みも分析する必要があります。例えば、現在GoogelやAmazonなどGAFAを代表する世界的なテック企業は、コンテンツ業界や自動運転業界など、從來の業界の壁を超えて事業を展開しています。

また、日々新しいスタートアップ企業も生まれてきており、技術トレンドを含め、競争環境がどのように変動するのかを予測しておきましょう。技術トレンドや競争環境は予期しきれないものであるため、日々チェックし、自社のDX戦略を柔軟に変更余地を残しておくことも重要です。

ビジョンを明確にする

DX戦略を具体化させるためには、経営層が全体設計を行い、自社の DXビジョンを作ることが重要です。DXの推進では、社内のリソースに限定せず、社内外問わず協力関係を築いて戦略を推進していくことが重要です。

そこで、DX戦略で何を目指すのかをビジョンを明確に定義し、社内外に周知徹底していくことが重要であり、これを実践することによって経営陣と現場が一体にとなって戦略を推進可能です。

ビジネスモデル、製品やサービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土など、すべてに強みを持つ企業はほとんどありません。この要素の中から自社の強みを理解し、競争優位性を生み出していくビジョンの定義が重要です。

ステップ2: 現状の姿(As-Is)を分析、ユニーク性を探す

ステップ2として重要なのは、自社の現状の姿を分析しユニーク性を探すことです。DX戦略を推進する上では、To-Beを明確にするだけでなく、現状姿(As-Is)を分析刷る必要があります。

ビジネスモデル、製品やサービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土などの項目で自社の現状を分析しましょう。特に自社の現状を分析する上で重要なのは、強みを理解することです。

自社の強み(ユニーク性)を探す

先述の通り、ビジネスモデル、製品やサービス、業務、組織、プロセス、企業文化・風土などすべての項目に強みがある企業はありません。

DXとはデジタル技術とデータを活用した競争優位性の確立を指しますが、言い換えれば、デジタル技術とデータで自社の強みを拡大させていくことが重要です。

自社の弱みとなる部分は、まずは0の状態を目指し、強みの部分は特に競争優位性を発揮する項目として、自社の強みとしていきましょう。

ステップ3:To-BeとAs-Isの差分を埋める戦略を立てる

To-BeとAs-Isを明らかにすれば、ステップ3ではその差分を埋める戦略を立てていきましょう。

ステップ3で重要なのは、DXをデジタイゼーション、デジタライゼーションに分類して考えることです。

DXを分解して戦略に落とし込む

以下の図にあるように、DXはデジタイゼーションとデジタライゼーションの2つにわけられます。

DXはデジタル技術とデータを活用することが肝であるように、まずはアナログなデータをデジタル化するデジタイゼーションが重要です。その上でデジタル技術を活用して変革を起こすデジタライゼーションを積み重ねていくことでDXを実行していくことができます。

To-BeとAs-Isを明確にした上で、どのような流れでアナログデータをデジタル化し、そこにどのような技術をかけ合わせていくかを検討していくことが、DX戦略の軸です。

DX戦略を成功させる3つのポイント

ここでは、DX戦略を成功に導く3つのポイントをご紹介します。

ユーザ(消費者)視点でバリューチェーンを考える

DXは、デジタル技術とデータを活用して競争優位性を確立することを指しますが、そこで重要なのは、ユーザ(消費者)視点を忘れないということです。DXを実行し、たとえ業務が効率化されても、それがエンドユーザ視点で価値が感じられるものでなければ、自社がエンドユーザに選んでもらい続けることはできません。

例えば、業務効率化が進み、コストが軽減されることでサービスが安価に利用できるようになるなど、エンドユーザを主語としたDX戦略の設計が重要です。

そこで活用できるフレームワークがバリューチェーンです。バリューチェーンとは、原材料や部品の調達活動、商品製造や商品加工、出荷配送、マーケティング、顧客への販売、アフターサービスといった一連の事業活動を、個々の工程の集合体ではなく、価値(Value)の連鎖(Chain)として捉える考え方です。(引用:Bizhint)

自社内のそれぞれの事業(機能)がどのようにエンドユーザへの価値を創出しているのかを考えることで、ユーザに選ばれ続ける企業体に変化可能です。

パートナーシップを取り入れる

DX戦略を推し進める上で、誤解されがちなのが日本の自前主義です。自前主義とは、自社内の技術を自社内のリソースのみを活用して開発する考え方ですが、DXを推進する上では適しません。

DXを推進する上でユーザ視点と同様に重要なのはオープンネスです。ときには自社のリソースだけでなく、外部パートナーと組むことで、お互いのリソースをかけ合わせ、さらなる競争優位性の確立のきっかけにすることができます。

また、現在、DXを推進していく上でDX戦略に長けた人材を社内で見つけることは簡単なことではありません。ときにはプロのパートナーを迎え入れていくことが重要です。

特に日本社会では、大企業とスタートアップ企業の協業が盛んになっています。大企業の財産である顧客(データ)とスタートアップの財産である技術力をかけ合わせ競争優位性を確立する取り組みです。

大企業とスタートアップの組み合わせに限らず、自社の強みを理解した上で、柔軟に社外との取り組みを活発化させていくことで、さらにスケーラブルにDX戦略を実行していくことができます。

柔軟に変化する市場に対応できる設計にする

現在、技術は急激に発展し、社会環境もあわせて急激に発展しています。DX戦略を実行するにも、前提となる環境が想定外の変化を遂げてしまった場合、DX戦略はタダの紙切れとなってしまいます。

DX戦略を実行する上で重要なのは、定期的に外部の環境を分析し、DX戦略自体を変化させられる仕組みを取り入れることです。

半年に1回などの周期で、外部の状況を把握し、経営陣と現場が一体となってDX戦略を見つめ直す機会を設けられるように設計することが重要です、

また、消費者の消費活動も劇的に変化していきます。「モノ」から「コト」、そして「所有」から「共有」へといった消費者心理の変化は、例えばカーシェアリングの登録者数の増加などを見ても明らかです。消費者の多くは「車を所有すること」ではなく、「車を利用することで得られる体験」に価値を見出すようになりました。

単に「モノ」を売るのではなく、「コト」を提供することにシフトするためには、迅速に市場に対応できるビジネスモデルを変える必要があり、情報システムにおける設計の見直しも必要となります。

ここでも、エンドユーザの視点でDX戦略を設計する重要性が現れています。

DX戦略に役立つフレームワークを紹介

DX戦略の策定は自社が本来あるべき姿、目標に一歩でも近づくことを目的としています。策定したDX戦略を実行していく中で、自社の現状や思い描く未来を整理することが重要ですが、その整理の手助けをしてくれるのがフレームワークです。

DX戦略に使えるフレームワークは多数存在しますが、状況に応じた使い分けが重要になってきます。ここではDX戦略に役立つフレームワークを5つ紹介し、各フレームワークの活用方法まで説明します。

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

- 3C分析

- PEST分析

- SWOT分析

- DXcriteria簡易診断

1つ目のMVVとは、Mission(企業や組織がなすべき存在意義)・Vision(企業や組織の理想像、ありたい姿)・Value(ミッションやビジョンを達成するための行動指針や行動基準)の頭文字をとった言葉です。図にすると、以下のようなイメージです。

Battery「新規事業立ち上げに欠かせないMVV策定とは?効用や策定法を解説」

MVVの最も大きな役割は企業、従業員、社会をつなぎ、社内外のコミュニケーションを担うことです。

存在意義や価値観を明確にすることで自社に関わる人全てと共通認識を作ることができます。そのため、MVVを設定することでミッションからトップダウン式に、打ち出すべきDX戦略を最適に策定できます。

2つ目の3Cとは、Company(自社)、Customer(顧客)、Competitor(競合)の頭文字をとった言葉です。自社・顧客・競合をそれぞれリサーチし、戦略を考えるフレームワークのことを指します。

自社の弱み・強み、顧客のニーズの変化や、競合の強み・規模・業界ポジションの分析を基に、自社の強みが活きる市場機会を探ることで自社のオリジナリティが見出せます。

3つ目のPESTとは「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Techonology(技術)」の頭文字をとった言葉です。

これら4つの観点から自社を取り巻く外部環境のうち、自社では取り扱えないマクロ環境を把握することで、導入前よりも多面的な視点で細かく分析ができるようになり最適な戦略を策定できます。

これまで成功を収めてきた企業のほとんどが、外部環境を把握することでうまく時代の波に乗り、自社を時代に合わせた企業にしていくことで成功を収めています。

4つ目のSWOTとは「Strength(強み)」「Weekness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threats(脅威)」の頭文字をとった言葉です。

企業・事業の強み・弱み、企業・事業を取り巻く機会・脅威という4つの観点から分析を行うフレームワークです。これらの4つの観点から分析を行うことで、自社の伸ばすべき点や改善点が浮き彫りになってきます。

5つ目のDXcriteria簡易診断とは、日本CTO協会が2019年12月に無料でリリースした、自社のDX偏差値を10分で分析できるツールです。

他社と比較して自社のDXがどの程度進んでいるかを多角的かつ定量的に把握することは、容易ではありません。そこで、このフレームワークを活用することでDXにおける自社の強みや弱みを理解し、改善につなげることができます。

DX戦略に役立つ本を紹介

ここまでDX戦略について様々な視点から解説してきました。この記事を読んだ上で、さらにDX戦略について理解を深めたい方向けに1冊、書籍を紹介します。

DX戦略立案書CC-DIVフレームワークでつかむデジタル経営変革の考え方

デジタル経営における10年に及ぶ研究、コンサルティングなどの経験・実績に基づき執筆しており、求められるデジタル戦略について解説しています。

こちらの書籍には以下のような特徴があります。

- 分かりやすいフレームワークを導入

- プロアクティブな自己変革をどのように進めるのかについて焦点をあてている

- これからの時代、長く教科書や基本図書として評価されるであろう図書

- 著者がビジネススクールのトップ校の一つであるコロンビア大学大学院でファカルティ(教授)を務め、デジタル経営の実務分野で世界的な権威である人

【目次】

第1章 デジタル経営変革に関する5つの領域:顧客、競争、データ、革新、価値

第2章 顧客ネットワークを活用する

第3章 製品だけでなくプラットフォームを構築する

第4章 データを資産に変える

第5章 スピーディな実験で革新を起こす

第6章 価値提案を時代に適応させる

第7章 破壊的なビジネス・モデルを使いこなす

結論

「DX戦略に興味はあるが、何から始めれば良いのかわからない」、「数多くあるフレームワークの中で自社にあっているフレームワークが見つけ出せない」という方はぜひ書店でお手に取ってみてください。

めまぐるしく変化するデジタル環境を先取りしている著書のため、時代に合わせた戦略思考が劇的にグレードアップするはずです。本記事と合わせて参考にしていただければ幸いです。

DX評価指標で現状を把握する

DXの推進度などを、客観的に分析するには、経済産業省のWenサイトで6段階にわけて企業のDX度を診断してみましょう。

▼経産省のDX指標について詳しくはこちら

経産省のDX推進指標を活用し、自己診断結果を入力することで、中立組織であるIPA(独立行政法人情報処理推進機構)から全体データとの比較を可能にするベンチマークなど、分析結果が提示されます。

この分析結果を踏まえて、次の段階に進むにはどうすればよいか、アクションプランの作成も可能です。

DX戦略の事例

多くの企業では、自社のWebサイトでDX関連の戦略を社外に公開しています。投資家の支持を集めたり、外部から人材を獲得する上で、部分的にDX戦略を社外公開することも重要です。

ここでは、国内の主要企業のDX関連戦略をご紹介します。

(小松製作所)コマツの戦略

重機の製造販売などの事業をグローバルに展開する総合機械メーカーのコマツは、2019年4月に策定した中期経営計画(2019~2021年度)において「イノベーションによる価値創造」「事業改革による成長戦略」「成長のための構造改革」という3つのDX戦略を掲げています。

以下の4つのポイントを実行し、モノ(建設機械の自動化・自律化)とコト(施工オペレーションの最適化)の高度化の2つの軸で施工のDXを実現し、クライアントの現場の課題解決を目指しています。

- 社会課題の解決に向け、コマツ自身のDXが必須であると経営者が理解し、やり切る意思を固める

- 顧客のUXを向上のため、施工だけではなくその他の各プロセスについてもソリューションを提供

- ランドログ・スマートコンストラクションといったデジタル関連サービスにより建機の付加価値を向上させるビジネスモデル

- 現場のプロとして採用・育成したスマートコンストラクションコンサルタントが顧客に手厚いサポートを提供し、また国内外の一流エンジニアを適切に起用

未来現場のロードマップ 出典:コマツのデジタルトラスフォーメーション戦略

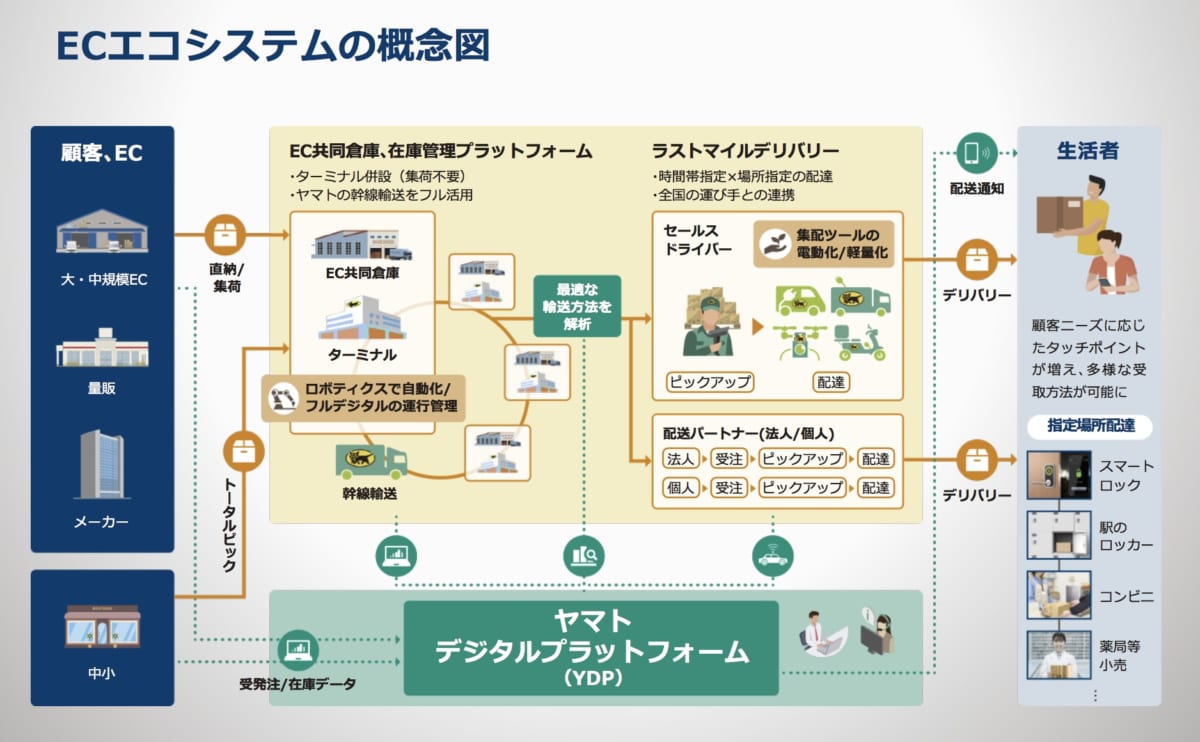

ヤマトのDX戦略

ヤマトホールディングスは2019年で創立100周年を迎え、3つの基本戦略に基づいて「YAMATO NEXT 100」を策定しました。

そのうち2つ目は経験や労働力に依存した経営からデータに基づいたデジタル起点の経営に“転換”していく「DX」戦略です。

DXによる物流オペレーションの効率化、標準化に加え、データ分析に基づく業務量予測、経営資源の適正配置、迅速に意思決定するデータ・ドリブン経営へ転換し、第一線がクライアントにしっかりと向き合える「全員経営」がコンセプトとして掲げられています。

DX戦略を実現させるには、ヤマトはそれぞれ3つの事業構造改革と基盤構造改革を行うとしています。

| 【事業構造改革】 (1)「宅急便」のデジタルトランスフォーメーション(DX) デジタル化とロボティクスの導入で、「宅急便」を当社の安定的な収益基盤にするとともに、セールスドライバーがお客さまとの接点により多くの時間を費やせる環境を構築し、お客さまとの関係を強化します。(2)ECエコシステムの確立 新設するEC事業本部は、今後も進展が予想される「産業のEC化」に特化した物流サービスの創出に取り組みます。EC事業者のサプライチェーンのスリム化や、輸配送のオープン化を通じて、社会のニーズに応えるECエコシステムを確立します。(3)法人向け物流事業の強化 グループに点在する専門人材、流通機能やソーティング・システムなどの物流機能、物流拠点を結ぶ幹線ネットワークなど、法人向けの経営資源を結集し、お客さまの立場に立ったアカウントマネジメントを推進します。【基盤構造改革】 (1)グループ経営体制の刷新 現在の機能単位の部分最適を、顧客セグメント単位の全体最適な組織に変革し、経営のスピードをより速めるため、グループ会社8社を吸収合併および吸収分割することにより、リテール・地域法人・グローバル法人・EC の4事業本部と、4つの機能本部からなる事業会社に移行します。(2)データ・ドリブン経営への転換 今後4年間で約1,000億円をデジタル分野に投資するとともに、社内外のデジタル・IT人材を結集し、2021年4月には300人規模の新デジタル組織を立ち上げます。(3)サステナビリティの取り組み~環境と社会を組み込んだ経営 ヤマトグループは、人や資源、情報を高度につなぎ、輸送をより効率化させることで、環境や生活、経済によりよい物流の実現を目指します。 |

出典:「YAMATO NEXT 100」

富士通のDX戦略

富士通がデジタルトランスフォーメーション(DX)支援に突き進んでいます。同社は、DXビジョンを「For Growth」、従来型ITを「For Stability」と定め、2つの事業領域でお客様や社会への価値創造に取り組むことを明らかにしています。それに向けて、価値創出と自らの改革2つの観点からDX戦略を立てました。

| 【価値創出】 ①グローバルビジネス戦略の再構築 ものづくり・Mobility・ファイナンス・リテールの事業をコンピューティング・ AI・ 5G・ IoTなどのテクノロジーを掛け合わせ、日本を含めた6リージョン体制でグローバルに事業展開②日本国内での課題解決力強化 少子高齢化や地域格差などの日本国内社会問題に対して、お客様システムのモダナイゼーション、ビジネスのDXを強力に推進③お客様事業の一層の安定化に貢献 各地域・国固有のニーズをオフショア開発に適したかたちに整理・標準化するニアショアセンターを日本市場向けに設置④お客様のDXベストパートナーへ デザインシンキングによって、お客様ビジネスの本質課題を抽出し、デジタル技術を 活用し最適解を導出してビジネスを変革を起こします。【自らの改革】 ①データドリブン経営強化 データの徹底活用に向けたプロセス/システム刷新(One ERP)②DX人材への進化・生産性の向上 ・社員13万人がDX人材となる(デザイン思考、アジャイル等) ・オフィスのあり方や働き方の見直し(Work Life Shift)③全員参加型、エコシステム型のDX推進 ・全社・部門の変革テーマを15名のDX Officerが横串で解く ・お客様と従業員の「VOICE」を収集し経営判断、施策実行 |

出典:FUJITSU:2020年度経営方針説明

また、富士通は、DX戦略を推進するべく、子会社Ridgelinez(リッジラインズ)を2020年1月に設立、社員13万人をDX人材とするためのデザイン思考などの習得、全社・部門横断の変革を担うDX Officerの配置などを行っていました。

まとめ

DX戦略では、さまざまなステークホルダーと協調し、多様化・複雑化した顧客ニーズを解決していかなければ、企業は淘汰される可能性が極めて高い時代に突入しました。

「変化なくして進化なし」というように企業は変化を前提とした企業体に進化するべく、DX戦略を推進していく必要があります。

デジタル技術とデータを用いて価値を最大限に生み出すDX戦略を経営層から全社まで落とし込んで考えないといけません。

ぜひ、これをきっかけにDX戦略を策定し、競争優位性を確立させていきましょう。

■AI専門メディア AINOW編集長 ■カメラマン ■Twitterでも発信しています。@ozaken_AI ■AINOWのTwitterもぜひ! @ainow_AI ┃

AIが人間と共存していく社会を作りたい。活用の視点でAIの情報を発信します。