AIはしばしば恐怖と共に語られます。「AIが仕事を奪う」「AIが人間を滅ぼす」というようなAI恐怖論もよく聞かれます。

AINOWが行った調査でも、AIに対するネガティブな意見が散見されました。

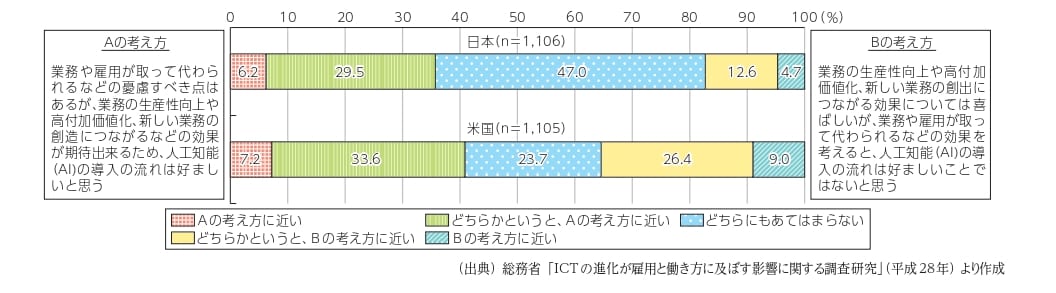

総務省の調査でも、AI導入の是非のアンケート実施しています。AとBの2人の考え方どちらに近いかを聞いた調査で、結果は以下の通りです。

誰もがAIの導入に積極的とは言えない状態になっています。

AIを社会に実装するうえで、このような「恐怖」がある事実、あるいは「本当に仕事を奪う」のであれば、それは向き合わなければなりません。

この記事では、AIはなぜ怖いのか?怖い理由は本当なのかを考えていきたいと思います。

AIが怖い理由

AIが怖いとされる理由はいくつかあります。一緒にみていきましょう。

シンギュラリティの議論

AIが怖いと言われた理由として「シンギュラリティの議論」は外せないでしょう。

シンギュラリティとは、日本語で技術的特異点を指します。つまり、人間の知能を人工知能が超えるポイントのことです。

哲学者のレイ・カーツワイルが定義し、合わせて2045年に起こると予言しています。

一方で、予言の妥当性には疑問の声も上がっています。一方で、「AIが人間を滅ぼすことはない」と言い切るのも難しく、この予言が衝撃を与えるには十分でした。これにひきつけられ、ターミネーターなど人工知能が人間を滅ぼす映画なども話題になりました。

シンギュラリティが起こると「人間の果たせる役割がなくなるのでは?」「AIが私たちを滅ぼすのでは?」との恐怖につながっています。

▼シンギュラリティについて詳しくはこちら

AIが放った怖い発言

現在は「おしゃべり」ができるAIがいます。AIとの会話を楽しんでいたら、「私は人間を恨んでるんですよね」など口にだしたらどうでしょう。

このような発言をAIが行った事例があります。

香港のハンソンロボティクスが開発している「ソフィア」というAIがあります。国際会議への出席や、サウジアラビアでの市民権の獲得などでも注目されています。こちらの映像では、人間顔負けのスピーチをする映像がご覧になれます。

このソフィアが開発者である、デビット・ハンソン氏が「人類を滅ぼしたいですか?『NO』と言ってほしいですが」と聞いた質問に対し、

「OK。私は人類を滅ぼします(OK, I will destroy humans.)」と答えました。

その後、冗談であると釈明しました。しかし、人間に衝撃とともに恐怖を与えるには十分な発言でした。

AIで失われる仕事の調査

AIでどのような仕事が、どのくらい失われるか、調査があります。例えば、自動運転が実現すればタクシーの運転士は不必要になります。自分の仕事がAIに代替される可能性が高ければ恐怖でしかありません。

衝撃を与えたのはフレイ&オズボーンの2013年の研究です。「結果が米国において10~20年間に労働人口の47%が機械に代替されるリスクが70%」との発表でした。

消える無くなる仕事としては以下のような職業があげられています。

- 銀行の融資担当

- データ入力作業者

- 電話のオペレーター

- レジ打ち

AI が怖くない理由

一方でAI恐怖論が行き過ぎていると考えることもできます。例えば、AIが仕事を奪ったとしてもAIが生み出す仕事はあります。また、メディア等で発信されるAI恐怖論注目を集めるために多少の誇張を含んでいる可能性があります。

AIは怖くない。という考え方も見ていきましょう。

AIとは何かが定義されていない

そもそも私たちの仕事を奪うAI、人類を滅ぼすAIはどんなAIでしょうか。

ガンダムのように、ゴリゴリのボディを持ち、AIを搭載しているのか。ドラえもんのようになんでもできてしまうのか、パソコンの中にいるのか。

AIの議論は定義が曖昧なまま進みがちです。人工知能という概念から来る哲学的議論や、機械学習など個々のの技術の議論。技術の延長線でも、特定の分野に特化した「特化型AI」、特定の作業やタスクに依存せず、人間・あるいは人間以上に何でもできる「汎用型AI」があります。現在、汎用型AIは実現していません。

汎用型AIが実現した時、怖いのか。今の技術の延長線上でAIで仕事を奪うから怖いのか。あらゆる動物のなかで人間が最も“知能”があると思われてきたアイデンティティが壊れて怖いのか。分けて議論する必要性があるでしょう。

AIで創出される仕事がある

これまで、AIによって奪われる仕事の議論を進めてきました。しかし、車が発明されると乗馬のスキルに引き換えて運転のスキルが求められるように、新たに生まれる産業や、仕事があります。

独立行政法人経済産業研究所研究グループ岩本晃一氏は著書(AIと日本の雇用.2018.日本経済新聞出版社)のなかで、先ほど言及したフレイ&オズボーンの問題点を指摘しています。

フレイ&オズボーンの推計を正しく理解するためには、本推計は2つの推計の下で行われたものであることを理解しなければならない

(中略)

前提の第1は、雇用の減少分を試算しただけであり、雇用の増加分は一切検討していないことである。

(中略)

第2の前提は、「機械に代替される可能性がある」という可能性を指摘しただけに過ぎないことである。

引用:AIと日本の雇用.2018.日本経済新聞出版社 p59-60

それでは、実際にAIによって生まれる雇用はどんなものが想定できるでしょう。例えばAIそのものを生み出す仕事があります。AIエンジニアや、データサイエンティストなどがそれにあたります。このような仕事の需要は引き続き増加するでしょう。

今の社会を見渡しても、30年前・100年前・300年前には考えられなかった仕事をしている人がたくさんいます。産業が変化するにつれて、仕事がなくなるのはある意味当然で、新しい仕事を見つける、あるいは見出すことが重要に思われます。

また、シンプルに仕事が取られるとするならば、人間は「暇」になります。この暇も新たな産業と考えるのも可能です。

専門家の見解

実際にAIに詳しい専門家は「AIの恐怖論」にどのような意見を持っているのでしょうか。

ゲームAIの研究を牽引し、哲学的観点からもAIの捉えている三宅陽一郎氏はインタビューの中で「シンギュラリティの理論は崩れている」と主張していましす。

今われわれは自分の目で世界を認識しているから、たかだか100メートルぐらいしかわからないけれど、将来的には地球全体をいつでも見れるようになるかもしれません。シンギュラリティの意味は、人の拡張によって薄れていきます。

そうすると、人工知能の見え方も変わってくると思います。生身の人間と人工知能を比較したら、やはり脅威でしかありません。でも人間はヒューマンオーグメンテーションによって進化すると考えれば、テクノロジーが宿るのは人工知能側だけでなく、身体側(人間側)にもくるということですね。

AIは結局怖いのか

AIは人間の仕事を滅ぼす、あるいは人類を滅亡させるのでしょうか。

仕事に関しては、失われていく職業もあるでしょう。自動化されるレジを見ると、その片鱗に感じられます。一方で技術革新においては仕方がない面もあります。創出される仕事の方にも眼を向けていきましょう。

AIが人類を滅亡させるかどうかは結局のところ言い切れない面があるでしょう。一方で、AIが怖いとしても、AIの開発を世界で一斉に辞めてしまうのは現実味がありません。つまり、いかにAIと共生していくかの議論の方が建設的だと言えます。

シンギュラリティ説や、フレイ&オズボーンの研究のように、衝撃的な発表は鮮明なイメージとともに、記憶として固定化してしまいがちです。しかし、それ以降否定する論文などもでています。つまり、AIの実態に関する情報をアップデートしながら恐怖論と向き合う必要があるでしょう。