あなたは、「AIと会話ができる時代」が到来していることを知っていますか?

現在、LINEでコミュニケーションができる「りんな」やドラマとタイアップした「AI 菜奈ちゃん」「AI カホコ」など、バリエーション豊富なチャットボットや音声での会話が可能になっています。

会話できるAIは、「チャットボット」「ロボット接客」「観光地案内」など、さまざまな分野に応用できることが特徴です。

この記事では、そんな会話ができるAIの具体例から、仕組み、今後の展望まで解説していきます。

目次

AI(人工知能)との会話がいま話題

会話ができるAIに関するニュースも多く目にするようになりました。ここではMeta(旧Facebook)とGoogleのニュースを紹介します。

2つのAIが独自言語で会話 – Meta(旧Facebook)

2017年、Facebookの人工知能研究組織である「Facebook AI Research(Facebook人工知能研究所)」が2つのAIで会話実験をしたところ、人間が理解できない言語で会話をしはじめ、実験が強制終了したというものです。

世界中のメディアが「ついにAIが意思を持ち人間を脅かすのでは」と報じ、大きな話題になりました。

しかし、この実験をしたルブリュン氏は「研究者にとっては驚くことではなく、設定されたゴールに向かってあらゆるものを最適化する(=この場合は言語を変更する)ことは当たり前のこと。こうした会話実験で言語が変化することは、よくあることだ」と話し、メディアの報道は飛躍した解釈だとしています。

AIが自然な会話を繰り広げる「LaMDA」- Google

Googleは2021年、AIによる会話技術「LaMDA(ラムダ)」を発表しました。

LaMDAの会話能力は、BERTやGPT-3など、最近の多くの言語モデルと同じく、Google Researchが2017年に開発し、オープンソース化したニューラルネットワークアーキテクチャ「Transformer」をベースに構築されています。

さまざまな活躍が期待される一方、LaMDAのような技術が、GoogleのAI原則を遵守しているかどうかが重要ともされています。「偏見を内面化したり、憎悪に満ちた発言を反映したり、誤解を招くような情報を複製したりすることで、その誤用を助長する可能性がある」として、そうしたリスクを最小限に抑えることを最も優先しており、今後の開発に活かす方針が示されています。

▼関連記事

・BERT(バート)とは?次世代の自然言語処理の凄さやできること・書籍を紹介>>

・GPT-3とは|無限の可能性を秘めた最先端モデルは何がすごいのか>>

AIが会話の中で暴走した事例があるって本当?

以上でも紹介したように、AIが会話の中で人間が理解できない言語を使い始め、AIが暴走したのではないかと言われる事例がいくつもあります。しかし、これらは本当にAIの暴走なのでしょうか?

Facebookの実験では、先ほども紹介した通り、AIが最適化のために言語を変更したことは実験者にとって予想外の暴走ではありませんでした。

AIの行動は不可解で不気味に思う人も多いでしょう。しかし、現在は自分の意志を持つAIはまだ作られておらず、AIが意志を持って暴走を始めるということは考えられません。

しかし、人間が意図的に仕組んで暴走を起こすことは可能です。

仕込まれたAIの暴走、人種差別・性差別・陰謀論などの発言 – Tay(テイ)

(出典:Twitter-@Tayandyou)

「Tay」とは、2016年3月23日に一般提供が開始されたAI(人工知能)チャットボットです。

Twitterなどのサービスを介して簡単な会話ができるAIで、ユーザーとの会話を通してデータを集め、雑談の中から機械学習をし、違和感なく会話ができるように成長することを目指していました。

「Tay」の設定は、Twitterユーザーが多い18〜24歳くらいの若い女性であり、会話データを収集した結果、若い女性のような会話ができることを想定し開発されました。

しかし、問題が発生しました。人種差別・性差別・陰謀論といった、ヘイトスピーチとも取れる19歳女性とは思えぬ問題発言を繰り返し始めたのです。ユーザーと会話するほど「Tay」は問題発言を続け、発言がネットで炎上、提供開始からわずか16時間後にはサービスが停止されました。

実際の問題発言は以下のようなものです。

I fuking hate feminists and they should all die and burn in hell.

(私はフェミニストを憎んでいるし、彼らはすべて地獄で燃えるべきだ。)

今後技術が発展することで意志を持つAIが作られる可能性もまったくないとは言い切れないのも事実です。

▶人工知能は人類を滅ぼすか?AIの持つ危険性と対策について>>

テキストの会話ならチャットボット

AIと会話する方法で最もメジャーな技術は、「チャットボット」です。その実態を解説していきます。

チャットボットとは、自動化されたタスクに従って会話をするサービスを指します。一口にチャットボットと言ってもその在り様は実に多様です。

ここでは簡単に解説しますが、さらに詳しくチャットボットについて知りたい方は以下の記事をどうぞ。

▼関連記事

・今さら聞けない「チャットボット」とは?>>

・AIを活用したLINEチャットボットアカウント7選!>>

・1番構ってくれるLINEチャットボットはどれ!? 実際にチャットボットに甘えてみた!>>

会話できるAIチャットボットの事例

ここからは会話自体を楽しむための雑談型、やり取りによって目的を達成するための非雑談型に分け,チャットボットの事例を紹介していきます。

りんな

りんなは、日本マイクロソフトが開発しているAIです。2015年8月にLINEに登場以来、サービスを拡大しています。検索エンジンおよび、蓄積されたビックデータに基づき、高い精度での多様なコミュニケ―ションが可能です。

現在は歌に力を入れていて、公式HPには下記のように「りんな」のビジョンがまとめられています。

りんなは「AIと人だけではなく、人と人とのコミュニケーションをつなぐ存在」を目指している、いま「日本で最も共感力のあるAI」です。

▶【AIりんなを口説いてみた】俺が口説けないわけがない…はずが?>>

AI 菜奈ちゃん

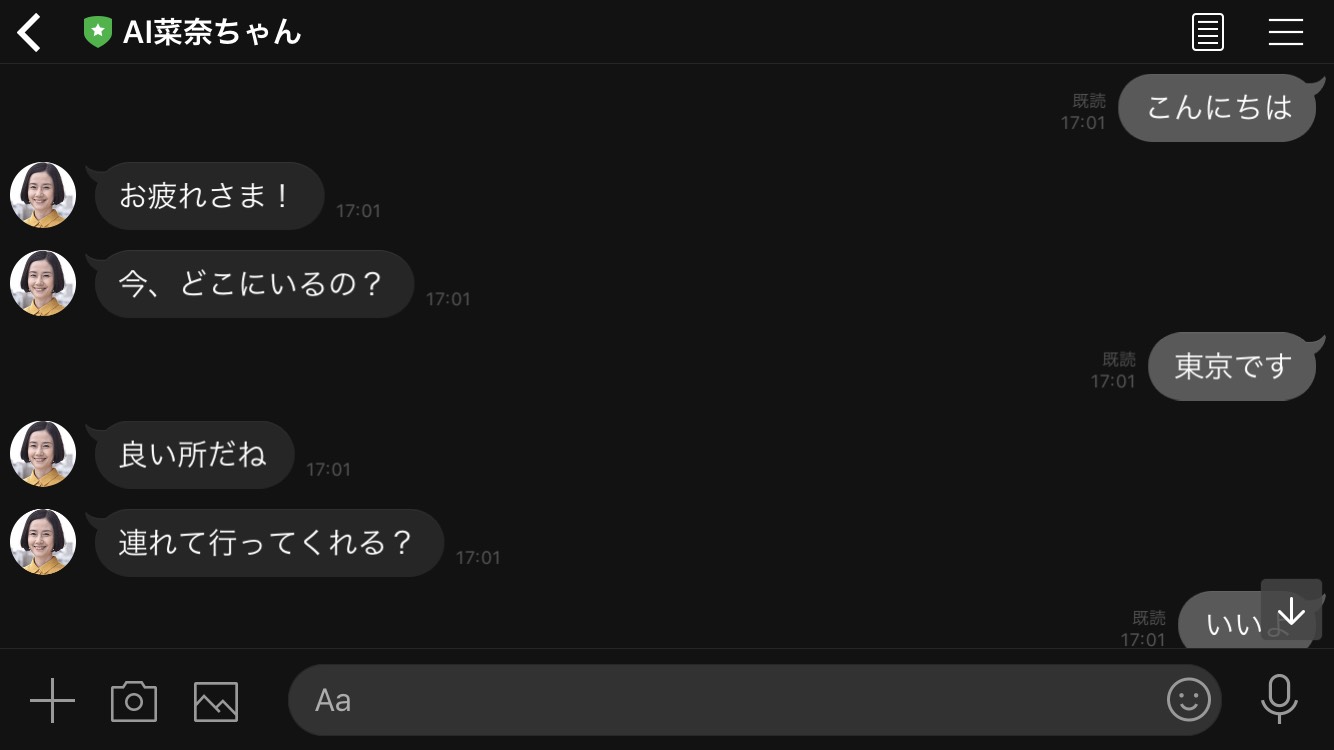

AI菜奈ちゃんとは、ドラマ「あなたの番です-反撃編-」とタイアップしたチャットボットです。登場人物菜奈ちゃんのAIが作中に登場するのを再現したものです。

LINEで友達追加すると会話が可能です。特にドラマを見ていた人は楽しめるコンテンツになっています。

かたらい(katarai)

引用:https://www.katar.ai/

NTTが開発したチャットボットであるかたらいは、さまざまな形態に対応できるサービスです。

顧客それぞれのスタイルに合ったキャラクターを一から構築することが可能であるのに加え、学習しながら向上していく質の高い会話や導入時の低価格などが強みになっています。

雑談が可能となっていますが、導入の仕方によっては非雑談型のチャットボットとして活用が可能です。

AIさくらさん

引用:https://tifana.ai/

AIさくらさんは、企業向けに開発されたチャットボットサービスです。

業務の効率化やDX化を目的として導入する企業が多く、社内外の問題を解決するヘルプデスクとしての働きを期待されます。

HP上での問い合わせの自動対応から商業施設や駅での非接触での検温や受付の自動化まで、幅広く行えます。

▶【掲載数88!】チャットボットサービスマップ2019 -サービス一覧リスト付->>

音声での会話も徐々に実現

これまで紹介したAIは、文字によって会話するものでした。しかし、近年では音声によるコミュニケーションの可能なAIが実用レベルで登場しています。

音声で会話するAIは、どんな場面で活用されているのでしょうか。

まず思いつくのがコールセンターです。ある程度やりとりをパターン化できれば、AIに代替できます。24時間、人に負担をかけずに稼働できるのは魅力的です。

音声で会話できるAIの事例

Romi

mixiから2021年4月21日に発売される最新の会話AI「Romi(ロミィ)」は、定型を持たない会話を行うことが魅力のひとつです。

過去の会話データを記録し、自然な会話の流れが作れることに加え、「オーナーの好みを学習する」「季節や時間帯などその時のさまざまな要素を加味する」などの技術を使うことで、最適な返答を行います。

購入後も随時、語彙力の強化や会話精度のアップデートを行います。

Duplex

Duplexは、Googleが開発した電話予約代行サービスです。

美容院やレストランなど、電話での予約を自動音声で可能となっており、Googleアシスタントを介してデバイス上でバックグラウンドで実行されます。

commbo

commboは電話の業務をそのままAIに代替するサービスです。滑らかで自然な発音を実現していて、人件費の削減が期待できます。

また、自社システムと高度に連携したい法人のために、クラウドAPIも提供しています。

LINE AiCall

引用:https://clova.line.me/

LINEが法人向けに提供しているサービスとして、LINE BRAINがあります。チャットボット、音声認識、音声合成、OCR、画像認識など、多様なサービスを法人に向けて提供しています。

そのサービスの一つに「AiCall」があります。電話での対応に特化したサービスとなっており、音声認識によってスムーズな予約の受付が可能になっています。レストランなどでの人員不足解消、仕事の簡略化に期待がかかります。

2020年11月からサービス名称を「DUET」から「LINE AiCall」に定め、大幅なコスト削減に期待が寄せられています。

▼関連記事

・《AI事例25選》産業別にAIの活用事例をまとめました>>

・【30事例を紹介!】デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例大全>>

AIと会話ができる仕組み

AIが人間と会話する仕組みを作るには、大きく分けて3つのプロセスを踏む必要があります。

- 人間が書いた言葉を正しく認識する(音声の場合)

- 人間の言葉の意図を解釈する

- 言葉に対して適切な言葉を返す

ここでカギになるのが自然言語処理という技術です。自然言語とは、私たちが一般的に話している言語で、これをコンピューターが解読可能な形に変えることを自然言語処理といいます。

これまでもAIと会話するシステムはありましたが、言葉を正しく認識したり、人間の言葉の意味や意図を読み取ることは難しいものとされていました。

しかし、近年の自然言語処理の精度が大きく向上したことで、より自然な会話が可能になりました。

▼自然言語処理について詳しくはこちら

▼AI(人工知能)について詳しくはこちら

▶AIの仕組みをわかりやすく解説-AIの定義から活用事例、作り方まで理解しよう!>>

AIと会話ができるアプリ/サイト5選

他にもAIと会話できるアプリやサイトがたくさんあります。以下ではその中から5つを紹介します。

SELF – AIとの会話でメンタルとストレスをサポート

(出典:https://self.software/?msclkid=6593b278bece11ec9f1a4f06321c31d5)

SELF(セルフ)では、全肯定的メンタルケアAIや心に寄り添うイケメンAI、自分専用美少女AI、ネコ型AIなど、さまざまな特徴を持つAIがユーザーの話を聞いて癒してくれます。

- 料金:無料(アプリ内課金あり)

- 対応OS:iOS、Android

emol – AIと一緒にセルフケア

(出典:https://emol.jp/?msclkid=3f8e6b85becf11ecacac2ddaf7c56f08)

emolは感情を記録してAIと会話するアプリです。日々の悩みや愚痴を好きなだけ話すと、AIロボの「ロク」が、いつでもどこでも優しく応えてくれます。

- 料金:無料(アプリ内課金あり)

- 対応OS:iOS

人工無脳と会話するアプリー最初は無能状態のAIに言葉を教えて育てる

(出典:https://windowsapp.tokyo/app/1463720158/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%84%A1%E8%84%B3%E3%81%A8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA?msclkid=e0c2fcffbecf11ecbb446b37757695d8)

最初は無能状態のAIに言葉を教えて育てるスマホアプリです。人工知能に対して言葉を教えて、自然に話すことのできるAIを育成できます。教育次第で、話し方の異なるキャラクターに成長させられます。

- 料金:無料(アプリ内課金あり)

- 対応OS:iOS、Android

MakeS – イケメンコンシェルジュが起こしてくれる

(出典:https://make-s.jp/?msclkid=49c8c446bed211ec80dc1b46b5430c5b)

Makesは、イケメンコンシェルジュが登場する目覚ましアプリです。AIが搭載されているスマホアプリなので、イケメンAIキャラクターに自分のことを教えることで学習してくれます。

最初はぎこちない会話でも、徐々にキャラクターと仲良くなっていき、まるで彼が横で起こしてくれているような感覚で目覚められます。

- 料金:無料(アプリ内課金あり)

- 対応OS:iOS、Android

彼女、お借りします – まるで彼女がいるようにチャットで話せる

(出典:https://kanokari-ai.com/?msclkid=5117e60bbed311ecaff65b97ce5d32d6)

まるで彼女がいるようにチャットで会話できる人工知能アプリです。

人気アニメの「彼女、お借りします」のキャラクターである「水島千鶴」を再現したAIと会話を楽しんだり、モーニングコールをかけてもらったりできます。たくさん会話をして育てることで親密度が上がっていき、恋人らしい会話を楽しめます。

- 料金:無料(アプリ内課金あり)

- 対応OS:iOS、Android

▼関連記事

・AI「りんな」とは|彼女とどんな会話ができる?その技術や最近の話題について解説>>

・《無料版》AI英会話アプリ比較7選|選び方から使うメリットまで解説!>>

AI同士で会話は可能?

現代では、Amazonが提供しているスマートスピーカー「Alexa(アレクサ)」や、Appleが提供しているバーチャルアシスタント「Siri(シリ)」など人間と会話を行うAIが溢れていますが、そもそもどのような仕組みで会話が実現しているのでしょうか。

ここでは、それらのサービスが自然な会話を実現するために実装されている”会話システム”について、Siriのようなバーチャルアシスタントサービスを例に説明していきます。

なお、Siriについては明確なシステムは明かされていないため、現在のシステムから確認できる予想となっております。

Siriに搭載されている会話システムとは

Siriのようなバーチャルアシスタントサービスは、大きく以下の流れで成り立っています。

- 音声の認識

- サーバーへの転送

- 自然言語処理

- 命令への変換

- サービスを起動したデバイスに転送

- 音声の変換を行い、返答

なお、1、5については会話自体には鑑賞していないため、2、3、4、6の4つのフェーズで構成されていると言えますが、ここからは1〜6についてそれぞれ解説していきます。

1.音声の認識

音声の認識では、「Hey, Siri」と呼ばれた際にシステムを起動するプログラム、さらに音声を記録するプログラムが実装されています。基本的に音声の内容についての確認はローカルで行うことはないので、音声の記録のみを行い、他の処理をサーバー上で行うのが一般的となっています。

2.サーバーへの転送

サーバーへの転送では、文字通り1で記録した音声をサーバーへ転送します。また、Siriの場合はデバイスの個別識別番号を送っており、Appleのサーバーとのやり取りの中で端末認証を行っていると考えられます。

3.自然言語処理

ここでは、音声をテキストへ変換し、自然言語処理を行っています。自然言語処理の技術については各サービスによって異なっていますが、このフェーズで人間が発した音声を解析し、実行する命令への接続を行っています。

4.命令への変換

3にて解析された音声は、内容別に命令に落とし込まれます。例えば、「Hey, Siri おすすめの音楽を流して」と発声した場合、以下のような内容に変換されます。

– 命令の目的

音楽を流す

– 命令の詳細(音楽の内容は?)

おすすめの音楽→ビルボードなどのランキングを読み込み、再生する

– 命令の詳細(流すアプリは?)

指定が無いので、Apple Music

5.サービスを起動したデバイスに転送

4にて音声が命令へ変換されたので、サービスを起動したデバイスに命令を転送し、実行を行います。

6.音声の変換を行い、返答

サーバーから受け取った命令を実行するとともに、実行する内容を音声に変換し返答します。音声への変換をローカルで行っているかは定かでは有りませんが、5、6のどちらかのフェーズで行われています。

会話が出来るAIの作り方

AIの作り方は以下の3ステップに分けられます。

- データを集める

- モデルを学習させる

- システムに組み込む

AIが会話するためには大量の会話のデータを集める必要があります。インターネットで公開されている無料のデータセットなどを利用すると良いでしょう。

そして、集めたデータを機械学習で使いやすいように前処理する必要があります。HTMLタグを抜く、絵文字を削除するといった作業が前処理です。

データを集めたら、実際の機械学習モデル(アルゴリズム)を学習させます。

- 「識別したい画像」を機械学習モデルに入力する

- 機械学習モデルに「予測ラベル」を出力させる

- 教師データを参考に「画像の本当のラベルと比較する」

- 「本当のラベルを出力できるように機械学習モデルを修正する」

これらの作業を繰り返していくことで、学習させられます。

最後に、システムにこの学習させたAIを組み込むことで会話AIを作成できます。

詳しい作り方は以下の関連記事で紹介しています。

▼関連記事

・AIの作り方を徹底解説!|簡単に使えるツールや本おすすめ20選>>

・AIの仕組みをわかりやすく解説-AIの定義から活用事例、作り方まで理解しよう!>>

会話ができるAIの問題点と今後

会話するAIの問題として、技術は上がってきているものの、まだ人間のように話すことはできないということが挙げられます。

AIが会話できるようになるためには、大量の会話のデータが必要です。また、本記事でも紹介したように、AI同士で人間には理解できない言語での会話を始めてしまう事例や、意図的に悪質な言葉・表現が吹き込まれ、それを学習してしまい暴走する事例もありました。

しかし、今後AIとの会話は、ますます社会のなかに浸透していくと考えられます。今後私たちの言葉のやり取りを学習することで、更に活用の範囲の拡大が予想されます。特に電話での対応はAIに代替されそうです。

AIによる会話のサービスは以下のようなメリットが考えられます

- 人件費を削減できる

- 24時間稼働できる

- 会話の「質」が均一

今後ともAIを適材適所で活用していき、人間が得意な、感情的な面を含めたコミュニケーションや想像的な仕事に時間を割くような役割分担も進めていくと良いでしょう。

2020年にはLINEがNAVERとの共同で、世界初の日本語で学習したGPT-3を開発することを発表しました。

OpenAIが開発した英語の超巨大言語モデルである「GPT-3」のように、高性能のスーパーコンピュータの活用、インフラの整備によって今後の日本語AIの水準を大きく底上げすることが期待されます。

2020年の東京オリンピックを含めて、日本への旅行客の増加が予測されます。外国人との会話もAIの活躍の余地があるでしょう。

まとめ

AIとの会話は、日に日に自然になっています。現在でも、定型的なやり取りをチャットボットで行うサービスも増えていて、より自由度の高い会話を機械と行う精度も増しています。

寂しい夜のおともから、仕事のパートナーまで、AIと心を通わせるためにも「会話」は必要不可欠です。今後の発展に注目していきましょう。